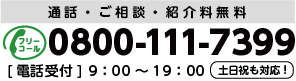

「天井裏からガサガサ音がする」「キッチンにネズミのフンが…」

そんなネズミ被害が、まさか自分の住む賃貸物件で起きるなんて想像していなかった方も多いでしょう。

しかし、いざ被害に遭ってみると疑問が次々と湧いてきます。

「この駆除費用、私が払うの?」「そもそも管理会社の責任じゃないの?」

こんな風に、誰がどこまで責任を負うのか明確でないまま困ってしまうケースが少なくないんです。

この記事では、賃貸住宅でネズミ被害が発生した場合の責任の所在について解説します。

また、トラブルを防ぐための連絡・対処のポイントや注意点もあわせて紹介します。

賃貸物件でネズミ被害が起きる原因とは?

ネズミはどこから侵入してくるのか?

ネズミはほんのわずかな隙間からでも建物内に入り込んできます。

体が柔らかく、2cm程度の穴があれば簡単に侵入できるため、見落としがちな場所も注意が必要です。

たとえば外壁のヒビや換気口、配管の周囲など、建物の経年劣化によって生じた隙間が、ネズミの格好の侵入口になってしまいます。

建物の老朽化が大きな要因に

築年数が古い物件ほど、建材の劣化や構造の緩みによってネズミが入りやすい環境になっています。

とくに木造アパートや古いマンションでは、屋根裏や床下にネズミが住み着くことも珍しくありません。

こうした物件では、管理が行き届いていないこと自体が被害の原因になっている可能性もあるのです。

責任は借主?貸主?それとも管理会社?

原則として「貸主=大家」に修繕義務がある

賃貸住宅でネズミ被害が起きた場合、「誰が費用を負担するのか」は入居者・オーナー間のトラブルになりやすい問題のひとつです。

民法第606条では、賃貸人(貸主)は借主に対し、物件を「使用・収益に適した状態」で引き渡す義務があるとされています。

つまり、屋根裏や壁の穴、老朽化した外壁の隙間など、構造的な不具合や経年劣化がネズミ被害の原因になっている場合は、貸主が修繕や駆除の対応をするのが基本という考え方になります。

たとえば、長年放置された床下の穴からネズミが出入りしていたようなケースでは、「物件の維持管理が不十分だった」とみなされ、大家または管理会社が負担する可能性が高いといえるでしょう。

なお、管理会社が間に入っている場合は、貸主の代理として対応にあたることが一般的です。

借主としては、まず管理会社へ相談・報告するのがスムーズでしょう。

借主に過失がある場合は例外となることも

ただし、すべてのネズミ被害が貸主側の責任になるとは限りません。

たとえば、借主が以下のような行動をしていた場合、「過失がある」と判断される可能性が出てきます。

- 生ゴミを複数日放置していた

- ペットフードを夜間も片付けずに出していた

- ベランダに不要物を放置し、巣作りの材料となるものがあった

- 通風口を常時開けたままにしていた

これらの状況は、借主の注意義務違反(善管注意義務違反)とみなされることがあり、駆除費用や簡易な修繕費の一部、あるいは全額を負担しなければならないケースもあるのです。

実際に費用負担がどうなるかは、管理会社や専門業者による現場確認の結果によって左右されるため、「自分に過失があったかどうか」は冷静に振り返ることが大切といえるでしょう。

判断が難しい場合は「契約書と記録」で冷静に対応を

責任の所在がはっきりしないときは、まず賃貸契約書を見直してみましょう。

「害虫・害獣への対処は借主負担とする」といった特約が含まれている場合もあります。

ただし、こうした条項も一律に有効というわけではなく、内容が一方的すぎる場合は無効とされることもあるため、慎重な判断が必要です。

また、ネズミの被害が発覚した際には、現場の状況をスマートフォンなどで写真や動画に記録しておくと、後のやり取りがスムーズになります。

それでも解決が難しいときには、消費生活センターや住宅トラブル相談窓口など、第三者機関への相談も検討してみてください。

トラブルを回避するために早めの行動を

ネズミの気配を感じたら、すぐに管理会社や大家へ連絡を

賃貸住宅でネズミの被害に気づいた場合、「自分でなんとかしよう」と考える方も少なくありません。

しかし、被害が小さなうちに適切な手順で管理会社や大家へ連絡することが、トラブルを未然に防ぐ大切な一歩になります。

たとえば「天井から物音がした」「壁際にかじられた跡がある」など、

明確な証拠がなくても違和感を覚えた時点で、まずは報告しておくことが重要です。

「一度しか見ていないから」と放置してしまうと、巣作りや繁殖が進んでしまい、

気づいたときには深刻な被害につながっていることもあるのです。

また、早めに報告しておくことで、責任の所在をはっきりさせやすくなるというメリットもあります。

貸主側の対応が必要な場合でも、「連絡が遅れたせいで被害が拡大した」と見なされると、一部費用を自己負担せざるを得なくなるリスクもあるでしょう。

報告時には、以下のような具体的な情報を伝えるとスムーズです。

- ネズミの音がした時間帯と場所

- フンやかじり跡などの痕跡があった場所

- 見かけたネズミの様子(大きさ、動きなど)

これらは口頭で伝えるだけでなく、スマートフォンなどで写真や動画を撮っておくと、証拠として非常に有効です。

管理会社や大家にとっても現状把握がしやすくなり、対応が早まる可能性が高まります。

無断で業者を呼ばず、まずは管理会社へ相談を

ネズミ駆除と聞くと、「すぐに業者を呼んで対応した方が早いのでは」と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、賃貸物件の場合は、勝手に専門業者へ依頼することが思わぬトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

たとえば、「こちらで提携している業者があったのに勝手に呼んでしまった」

「高額な駆除サービスを使われて困る」といったクレームが管理会社から入ることも。

最悪の場合、費用の全額を入居者が負担することになってしまうこともあるのです。

市販の忌避スプレーや超音波機器など、簡易的なネズミ対策グッズを使用する程度であれば、特に許可は必要ありません。

しかし、それでも「どのような商品を使用したのか」「被害が広がっていないか」を事前に相談しておくと安心ですし、管理会社側も早めに対応を検討しやすくなります。

やはり、最も望ましいのは管理会社や大家の指示に従って動くことです。場合によっては、信頼できる専門業者を紹介してくれることもあるでしょう。

このように、スムーズな連携を心がけることが、ネズミ被害によるストレスや負担を最小限に抑える鍵となるのです。

自分でできる応急処置と予防対策

ネズミの侵入を防ぐには?

ネズミはわずか2cm程度の隙間があれば入り込めるため、まずは侵入口を塞ぐことが最優先です。

外壁や床下、配管のまわり、エアコンのダクトなどを確認し、金網や防鼠パテなどでしっかりとふさぎましょう。

また、ゴミや餌を放置しないことも大切です。

キッチンの食べかすや開封済みの食品、ペットフードなどは密閉容器に保管するようにしてください。

巣作りを防ぐ工夫も有効

ネズミはダンボールや新聞紙、観葉植物の土などを巣材に利用します。

不要なものを溜め込まず、定期的に部屋の整理整頓と清掃を心がけることで、住みにくい環境を作ることができるでしょう。

ただし、すでに被害が広がっている場合には、自己対処での限界もあります。

状況をしっかりと見極め、必要に応じて専門業者の力を借りる判断が大切です。

まとめ

賃貸物件でネズミ被害が発生した場合、「誰が責任を負うのか」は状況によって異なります。

物件の構造的な問題や老朽化が原因であれば、原則として貸主・管理会社側の対応範囲になることが多いです。

一方で、借主の過失や不注意による誘発が認められた場合には、費用負担が発生する可能性もあります。

だからこそ、まずは異変に気づいた時点で速やかに連絡し、現状を共有することがとても大切なんです。

放置せず、冷静に対処しながら、責任の所在を明確にしたうえで必要な駆除・再発防止に取り組むようにしましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. ネズミ被害が出たとき、すぐに退去できますか?

A. 原則として、被害状況や対応の有無によります。

重大な居住障害と判断される場合、契約解除の理由になることもあります。

Q. 管理会社に連絡しても対応してくれない場合は?

A. 契約書を確認し、対応範囲を明確にしましょう。

それでも対応が不十分なら、消費生活センターへの相談が有効です。

Q. 駆除業者の費用はどのくらいかかりますか?

A. 状況によりますが、1〜3万円ほどが目安です。

複数回の訪問や封鎖工事が必要な場合は、5万円以上かかるケースもあります。