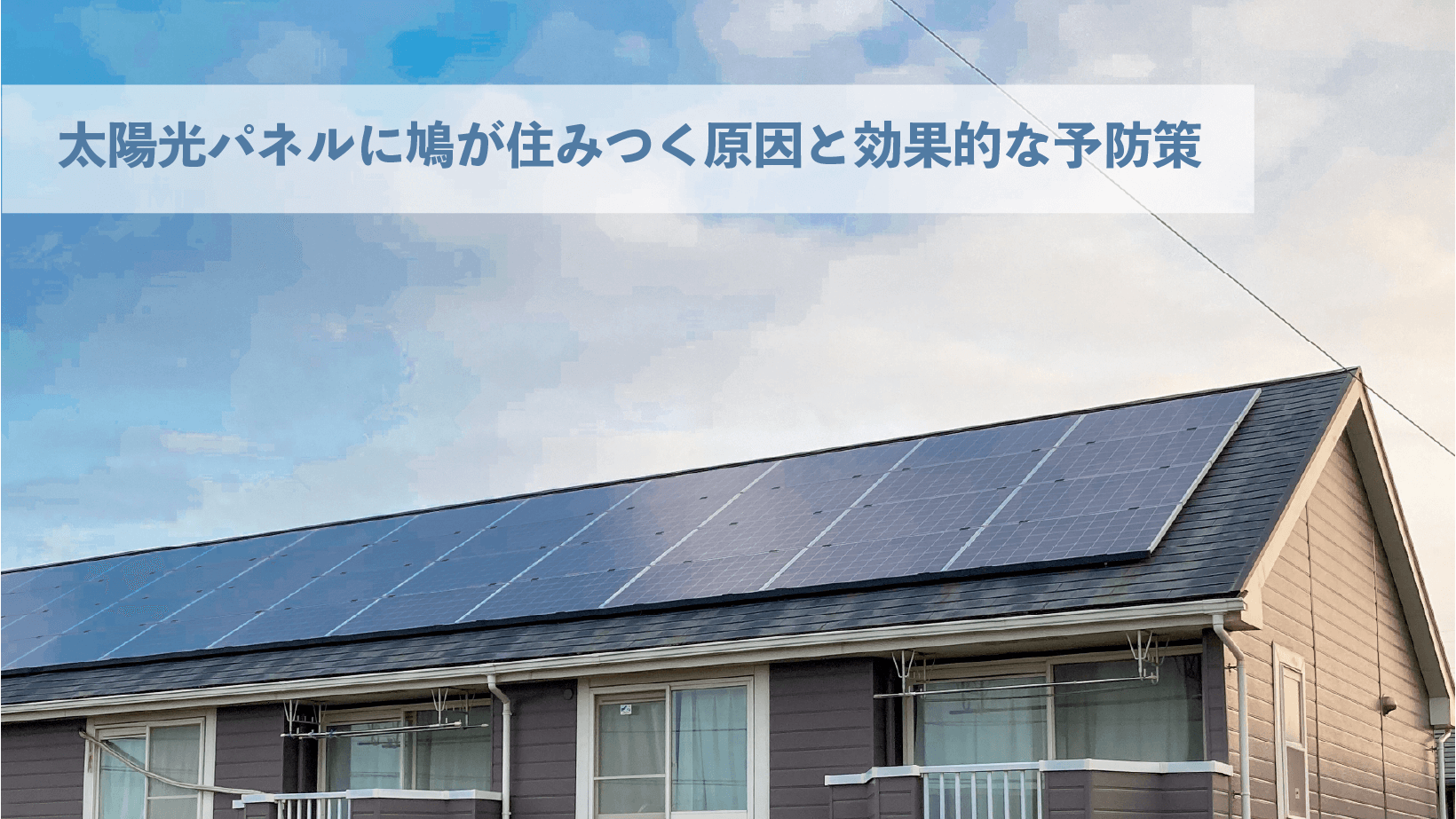

近年、住宅の屋根に太陽光パネルを設置する家庭が急増しています。再生可能エネルギーへの関心が高まる中で、省エネや節電のメリットがある太陽光発電は非常に魅力的な存在です。

しかし、その一方で密かに増えているのが「太陽光パネルの下に鳩が巣を作ってしまう」という被害。放置するとフン害や悪臭、健康被害はもちろん、発電効率の低下や火災リスクにまでつながりかねません。

今回は、なぜ鳩が太陽光パネルに住みつくのか、その被害の実態、そして効果的な鳩対策の方法まで詳しく解説します。

目次

太陽光パネルの下に鳩が住みつく理由とは?

鳩にとって理想的な“すみか”

一見何の変哲もない太陽光パネル。しかしその“下”は、鳩にとって実に理想的な居住スペースとなっています。人間にとっての便利な再生エネルギー設備が、実は鳥類にとっては「快適な住処」に変わってしまっているのです。

以下のような理由から、太陽光パネルの下は鳩にとって極めて魅力的な環境だといえます。

雨風がしのげる構造

太陽光パネルは、屋根の上に数センチから十数センチ浮かせて設置されることが多く、ちょうど“屋根の下にもう一つの屋根がある”ような構造になります。この構造が、雨・風・直射日光を遮る自然のバリアとなり、鳩にとっては快適なシェルターになります。

特に梅雨時期や夏の強い日差し、冬の冷たい風から身を守れることは、巣作りや子育てを行う鳩にとって大きなメリットです。

外敵が近づきにくい「安全地帯」

屋根の上という高所で、人間の目も手も届きにくく、かつ地上の天敵である猫やイタチ、カラスなども近寄りづらい場所。それが太陽光パネルの下です。

鳩はもともと警戒心の強い鳥で、外敵に襲われるリスクが少ない場所を本能的に選びます。太陽光パネルの下は、「外敵が来ない・見つかりにくい・逃げやすい」という三拍子がそろっており、繁殖に最適な場所と判断されやすいのです。

温度が一定で冬も暖かい

太陽光パネルは、太陽の熱を吸収して電気に変換する仕組みを持っています。そのため、日中はパネル自体がほんのり温かくなることも少なくありません。その熱が屋根とパネルの隙間に伝わることで、冬場でも冷え込みにくく、夜間も寒さが和らぐ環境が生まれます。

このような場所は、卵を温める必要がある抱卵中の親鳥にとって非常に魅力的です。とくに寒冷地域では、この“蓄熱効果”が鳩の営巣動機のひとつになるケースもあります。

人目に付きづらく、落ち着いた空間

屋根の上は、ふだん私たちが目にすることのない“死角”です。太陽光パネルの下は日常的な人の動きや物音から離れており、静寂と安定性が保たれる空間になっています。

鳩は、視覚・聴覚ともに非常に敏感な動物で、「落ち着ける場所」を選んで営巣します。屋根の上に誰も来ないことが分かると、「ここは安心できる場所だ」と学習し、次第に家族単位で住み着くようになるのです。

鳩の“帰巣本能”にも要注意

鳩は一度営巣した場所を記憶し、毎年同じ場所に戻ってくる習性を持っています。たとえ一度巣を撤去しても、その後しばらくは「再び巣を作ろうとする行動」を繰り返します。

特に何の対策もせずに放置していると、「ここは安全だ」と判断され、巣作り・産卵・子育てが毎年繰り返される“定住スポット”になってしまう恐れがあります。こうなると、もはや市販の忌避剤や掃除だけでは手に負えず、専門業者による本格的な対策が必要になるケースも珍しくありません。

屋根設置型の住宅では特に要注意

地面に設置される野立て型の太陽光パネルよりも、一般住宅に多い「屋根設置型」の方が、鳩被害に遭いやすい傾向があります。

その理由は以下のとおりです。

- 高所で人間の気配がない

- 隙間が一定幅ある

- 軒先や換気口など、近くに鳩が休憩できる構造物が多い

- 巣材を拾いやすい庭や公園が周囲にある

つまり、住宅の周囲環境と屋根構造が重なることで、鳩にとっては“理想の条件が揃ったホテル”のような状態になっているのです。

屋根構造や設置方法が原因になることも

特に屋根設置型の太陽光パネルは、屋根とパネルの間に10cm以上の隙間が生じることが多く、このスペースが鳩の巣作りに最適となってしまいます。

また、パネルの架台や配線が鳩にとっては“止まり木”や“巣材の固定場所”となり、巣作りがしやすい構造になってしまうのです。

鳩が住みつくと起こる5つの深刻な被害

1. フンによる発電効率の低下

鳩のフンは非常に粘着性があり、太陽光パネルに付着すると太陽光を遮ってしまいます。その結果、発電効率が最大で30%も落ちることがあるとされており、電気代の節約どころか損失につながる恐れもあります。

さらにフンの蓄積によって汚れが焼き付き、簡単な掃除では取れなくなることも。

2. ケーブルの損傷や火災リスク

太陽光パネルには配線やケーブルが多数使われており、これが鳩の巣材で覆われたり、ついばまれたりするとショートや断線の原因になります。

最悪の場合、漏電や火花が引火し、火災につながる可能性も否定できません。

3. 鳴き声・羽音による騒音ストレス

鳩は朝と夕方に活動が活発になり、「グルッポー」「クックルー」といった鳴き声や羽ばたく音が天井を通じて響くため、生活音として強いストレスを与えます。

「早朝に目が覚める」「家にいても落ち着かない」といった精神的ダメージを訴える方も少なくありません。

4. 健康被害・害虫の発生

鳩のフンには病原菌や寄生虫が含まれています。

- クリプトコッカス症:鳩フンに含まれるカビにより肺炎などを引き起こす病気。

- 鳥ダニ症:羽毛や巣に生息するダニが人間に移り、発疹・かゆみ・アレルギー反応を引き起こす。

特に免疫力の低い小さなお子様や高齢者がいる家庭では深刻な健康リスクとなるため注意が必要です。

5. 建物の劣化・修理費用の増加

鳩のフンは強い酸性を持っており、金属やコンクリートの腐食を早める原因になります。

そのため、長期間放置すると屋根材の破損や雨漏り、構造物の劣化が進み、高額な修繕工事が必要になることもあります。

鳩対策を怠ると法律違反になる可能性も?

太陽光パネルの下に鳩が住みついてしまった場合、「すぐに巣を取り除こう」と考える方も多いでしょう。しかし、その判断を安易に実行に移すのは非常に危険です。なぜなら、鳩は「鳥獣保護管理法」という法律によって守られている動物だからです。

鳥獣保護管理法とは?

正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。この法律は、野生の鳥や獣の乱獲や絶滅を防ぎ、生態系の保全を目的としたものです。日本に生息する鳩(特にドバト・キジバトなど)も、この法律の対象に含まれており、特別な許可がない限り、以下の行為はすべて違法とされています。

- 捕まえる

- 傷つける

- 殺す

- 卵やヒナを含む巣を壊す

- 鳩を故意に驚かせて営巣を妨害する

つまり、「自宅の屋根だから好きにしていい」というわけではなく、鳩が営巣している状況下では、その対処方法にも明確な制限があるのです。

違反した場合の罰則は?

鳥獣保護管理法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは「知らなかった」「害が出ているから仕方なかった」という理由では免除されません。

さらに、「卵やヒナがいないと思ったが、実は見えない位置にいた」というケースも少なくなく、不用意な撤去や追い払い行為が違法行為とみなされてしまうリスクがあるのです。

過去には、善意で鳩の巣を撤去した個人が、動物愛護団体や自治体から指導・通報されるケースも実際に報告されています。

巣だけなら撤去しても問題ない?その誤解に注意

よくある誤解のひとつが、「卵やヒナがいなければ巣を撤去しても問題ない」という認識です。しかし、以下のような状況でも法律違反になる可能性があります。

- 親鳥が頻繁に出入りしている(営巣中)

- 卵が巣の奥に隠れて見えない

- ヒナが孵化直前で目視が難しい

このように、「素人判断では見分けがつかない」ケースが多く、結果的に違法行為になってしまうリスクが非常に高いのです。

対策をするなら「合法的な範囲」で

では、どうすれば合法的に鳩の被害を防ぐことができるのでしょうか?最も安全で確実なのは、専門業者に相談することです。

信頼できる業者であれば、

- 鳩が営巣中かどうかの判断

- 撤去可能なタイミングの見極め

- 法律に沿った適切な対処方法の選定

などを、専門知識と経験をもとに安全かつ合法的に対応してくれます。

また、自治体によっては、鳥類被害に関する相談窓口を設けている場合もあるため、市区町村の環境課や生活衛生課に問い合わせるのも有効な手段です。

鳩の住みつきを防ぐ!効果的な太陽光パネルの鳩対策とは?

防鳥ネット・ワイヤーの設置

もっとも効果が高い対策が、太陽光パネルの周囲に やワイヤーを設置する方法です。

やワイヤーを設置する方法です。

- 鳩がパネル下に入り込めないよう完全に遮断

- 見た目も目立たず、美観を損ねない

- 耐久性が高く、長期間にわたって鳩の侵入を防げる

設置には専門知識が必要なため、専門業者への依頼が基本となります。

忌避剤・超音波装置の使用

- 鳩が嫌うニオイ(ハーブ・忌避スプレー)を使う

- 超音波やLEDライトで近づけさせない工夫

ただし、すでに鳩が住みついている場合には効果が薄いことも多いため、予防目的での使用が推奨されます。

定期点検と清掃

- フンや巣材が蓄積しないよう定期的に清掃

- 鳩の出入りを早期発見できれば被害を最小限に抑えられる

点検時にはパネルの汚れやケーブルの破損もチェックできるため、発電効率の維持にもつながります。

鳩が寄りつかない環境づくり

- ゴミ・落ち葉など巣材となるものを放置しない

- 近隣に鳩の被害がある場合は情報を共有し一帯で対策

鳩は「安全な場所・食べ物がある場所」を選ぶため、人の気配や変化を感じさせることも重要です。

鳩対策はDIYでできる?それとも業者に依頼するべき?

太陽光パネルに鳩が住みついてしまった場合、「まずは自分で対策してみよう」と考える方も少なくありません。最近では、ホームセンターやネット通販などで手軽に購入できる鳩対策グッズも多く、「コストをかけずに被害を防げるなら」と期待して試す方もいるでしょう。

しかし、太陽光パネルが設置されている“屋根の上”という特殊な場所での対策には、多くのリスクと制限が伴います。ここではDIYと業者依頼、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、どちらがより現実的かを解説します。

DIYのメリットとリスク

【メリット】

- コストを抑えられる市販の鳩よけグッズ(忌避剤、超音波発生装置、目玉バルーンなど)は、数千円〜数万円で手に入るため、業者に依頼するよりも初期費用を安く抑えられます。

- 手軽に試せる「ちょっと気になる程度」の段階であれば、グッズを設置するだけで一定の効果が出ることも。応急処置的な目的には向いています。

- 自分のペースで作業できる自分で対応すれば、業者のスケジュールに合わせる必要がなく、思い立った時にすぐ対処できます。

【リスク・デメリット】

ただし、DIYには重大なリスクや課題も数多く存在します。

- 高所作業による重大な事故リスク太陽光パネルは屋根に設置されており、作業には高所に上る必要があります。慣れていない方が無理をすると、転落・骨折・感電などの事故につながる可能性があります。

- 電気設備に対する誤った作業パネルの周辺には電気配線が通っており、知識のない状態で配線や機器に触れると、感電や発火、設備の故障を招くおそれもあります。

- 鳩の学習能力による“再侵入”のリスク鳩は一度安心できる場所と判断すると、学習してまた戻ってきます。市販のグッズでは数日間は効果があるものの、「慣れてしまって再侵入された」という失敗例が多いのが現実です。

- 法律を知らずに違法行為に及ぶリスク前述の通り、鳩は鳥獣保護管理法で保護されているため、状況によっては**「卵やヒナがいたのに気づかず撤去してしまった」=違法行為**になる可能性も。

DIYによる対策は「できなくはないが、安全性・確実性・法的リスクを考慮するとあまり推奨できない」というのが正直なところです。

専門業者に依頼するメリット

鳩対策のプロである業者に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

高所作業や電気系統に精通した有資格者が対応

専門業者には、高所作業の安全管理に必要な「足場作業主任者」「高所作業車運転技能講習修了者」などの資格を持つスタッフが在籍しています。さらに、太陽光パネルに精通した業者であれば、配線や設備を傷つけずに安全に作業することが可能です。

鳥獣保護法に基づいた合法的な対処

鳩が営巣している場合、撤去の可否や対応タイミングを正しく判断する必要があります。専門業者であれば、法に触れない範囲での正確な判断と処置が可能です。

「巣の状態をチェックした上で、合法の範囲で追い出し→再侵入防止策までをワンストップで実施してくれる」ため、安心感が違います。

防鳥ネット設置など再発防止に特化した施工

業者が最も得意とするのは、鳩が二度と入り込まないようにするための物理的バリアの構築です。特に、太陽光パネルの隙間を覆う「専用の防鳥ネット」や「パンチングメタルの取り付け」などは、見た目も損なわず効果も高い方法として注目されています。

また、忌避剤との併用で相乗効果を得られる提案をしてくれる場合もあり、総合的な鳩対策が実現できます。

多くの業者で現地調査・見積もりが無料

「業者に頼むのは高そう」と不安になるかもしれませんが、現在では無料で点検や相談を受け付けている業者も多数存在します。相談したからといってすぐに契約が必要というわけではないため、気軽に問い合わせて比較検討することが大切です。

鳩の被害は「設置段階から防ぐ」のが理想

実は鳩対策において、もっとも効果が高く、費用対効果にも優れているのが「予防」です。太陽光パネルを設置する段階で、あらかじめ防鳥ネットを張っておけば、そもそも鳩が侵入する余地がなくなります。

被害が出てからの対処は、清掃・駆除・修理などの費用がかさむため、後手に回るほどコストと手間が増えてしまいます。

これから太陽光パネルの導入を考えている方、あるいは設置後間もない方は、「今のうちに鳩対策をしておく」という選択肢も、長期的には非常に賢明な判断といえるでしょう。

鳩被害が発生してしまったら?正しい駆除の流れと注意点

- 鳩がいるかどうかを確認

- 卵やヒナがいる場合は撤去不可。自治体に相談

- 鳩が不在で巣が空の場合は清掃・消毒・遮断を行う

- フンや羽毛を掃除する際はマスク・手袋必須

放置された巣は病原菌の温床になるため、専門業者による清掃・消毒作業が望ましいです。

まとめ

太陽光パネルは、環境にも家計にも優しい優れた設備です。しかしその一方で、「鳩の巣」という予期せぬトラブルの温床にもなり得ることを、多くの方が見落としがちです。

特に太陽光パネルの下は、雨風をしのげる快適な空間として、鳩にとって絶好のすみか。一度巣を作られると、毎年戻ってくるリスクが高く、被害は年々拡大していきます。

- 鳩フンによる衛生リスク

- 建材の腐食や劣化

- 鳴き声や羽音による生活ストレス

- 鳩が媒介するダニや病原菌の被害

こうしたトラブルは、「気づいた時には手遅れ」というケースも少なくありません。

だからこそ、もっともコスト効率が良く、確実性の高い方法は『パネル設置と同時に予防対策を講じておくこと』です。すでに鳩の気配がある場合は、無理にDIYで対応するのではなく、法律や高所作業の知識に精通した専門業者に任せるのが賢明です。

「どこに相談すればいいかわからない」「安心して依頼できる業者を探したい」

そんな方は、ぜひ全国の害獣・害虫駆除業者を紹介するポータルサイト『一網打人(いちもうだじん)』をご活用ください。

あなたの地域に対応した、信頼できる専門業者をご紹介します。

早めの対策が、快適な暮らしと資産価値を守る第一歩です。