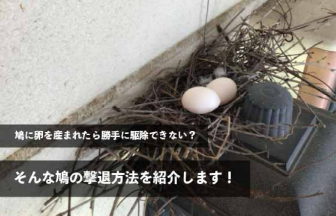

家庭やマンションのベランダ・屋根裏に、気づいたらハトが巣を作っていた…。そんな経験をお持ちの方は意外と多いのではないでしょうか?

しかし、安易にその巣を取り除こうとするのは要注意。ハトは法律で保護された野鳥であり、勝手に駆除・撤去することは違法行為にあたる可能性があります。

この記事では、ハトの巣を見つけたときの正しい対処法、撤去してよいタイミング、法律の注意点まで詳しく解説します。

ハトの巣を放置するとどうなる?

「いずれ巣立つだろう」「自然にいなくなるはず」と、ハトの巣を見つけてもそのままにしている方は少なくありません。しかし、ハトは非常に帰巣本能が強く、いったん巣を作った場所には毎年戻ってくる習性があります。

放置すればするほど、被害は拡大していく傾向にあり、衛生面・騒音・建物の損傷など、日常生活への悪影響が深刻化していきます。

感染症のリスク

ハトのフンや巣には、目に見えない細菌やウイルス、真菌(カビの一種)が多く含まれており、以下のような感染症の原因になります。

- 【クリプトコッカス症】真菌によって引き起こされ、重症化すると肺炎や脳炎を引き起こす恐れがある

- 【ヒストプラズマ症】主にフンの粉塵を吸い込むことで感染し、肺の機能障害などを招く

- 【オウム病(クラミジア感染症)】インコやハトが保菌することがあり、発熱や頭痛、肺炎様症状を引き起こすことも

とくに小さなお子様や高齢者、免疫力の弱い方がいる家庭では深刻な健康被害につながる可能性があります。

ダニやノミなどの二次被害

ハトの巣材や羽毛にはダニやノミが寄生していることが多く、室内に侵入してくることも。

- 【鳥ダニ症】人間を刺して赤い発疹やかゆみを引き起こす

- 【ノミの繁殖】カーペットや布団の中に入り込み、生活空間に被害を及ぼす

- フンが湿った状態で残るとゴキブリやハエの繁殖源にもなります

これらの害虫はアレルギーや皮膚トラブルの原因にもなり、駆除費用や対策の手間が大きくなることは避けられません。

騒音やストレスによる生活環境の悪化

ハトの営巣が始まると、静かな日常が一変することもあります。

- 「グルッグルッ」「ポッポー」といった鳴き声が早朝から響く

特に繁殖期には鳴き声が大きくなり、睡眠妨害になるケースも - 親鳥の出入り時の羽音や巣材を運ぶ音

窓やベランダ付近を何度も出入りするため、精神的ストレスの原因に - ヒナの鳴き声が日に日に大きくなり、夜間まで続くことも

賃貸住宅では隣人トラブルに発展することもあります

「鳥の鳴き声だから仕方ない」と思うかもしれませんが、毎日続けば確実に生活の質が低下します。

建物の劣化・景観の悪化

ハトのフンや巣材は建物そのものにもダメージを与えます。

- フンの酸性成分によって金属部が腐食する

ベランダの手すり、エアコン室外機、配管などが錆びて破損する恐れ - コンクリートやタイルの目地が劣化・変色

長期間放置すると洗浄しても完全には元に戻らないケースも - 洗濯物への被害

せっかく干した衣類が汚れたり、フンが風で舞って付着することも

また、フンが雨で流れた場合には排水溝が詰まり、雨漏りや水たまり、滑りやすくなるなど二次的な事故にもつながります。

集合住宅の場合は特に注意

- ベランダのフンが下階に落ちて近隣トラブルになる

- 管理会社やオーナーから衛生指導・罰則通知を受けることも

- 修繕や清掃費用を入居者が負担することになった例もあります

放置することで被害が“慢性化”するリスクも

ハトは「一度安全だと感じた場所」には、毎年決まった季節に戻ってくる習性があります。放置すれば巣の構造は年々強固になり、ヒナを育てる繁殖地として定着してしまうことに。

すると、

- 巣の規模が拡大

- フンの量が急増

- 雛が何羽も生まれてさらに鳴き声や羽音が大きくなる

といった被害の拡張を引き起こします。

ハトの巣を勝手に撤去してはいけない理由

ベランダや屋根裏などでハトの巣を見つけると、「すぐに撤去してしまおう」と考える方も多いかもしれません。しかし、その判断はちょっと待ってください。実はハトは法律によって保護されている野生動物であり、安易な駆除は法律違反になる恐れがあるのです。

「知らなかった」では済まされない法的なリスクがあるため、まずはその背景についてしっかりと理解しておきましょう。

鳥獣保護管理法とは?

「鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」は、環境省が定める法律で、野生に生息する鳥類や哺乳類を保護し、生態系の維持を図るためのものです。

この法律の対象にはスズメ・カラス・カモ・コウモリなどの野鳥・野獣が含まれており、都市部でよく見かけるドバト(カワラバト)もその中に含まれます。

法律の規定により、以下のような行為は原則として自治体または環境省の許可が必要です。

- 鳥を捕まえる(捕獲)

- 鳥を傷つける(加害)

- 巣を壊す(営巣妨害)

- 卵やヒナを取り除く(繁殖妨害)

つまり、ハトが営巣中であったり、巣の中に卵・ヒナがいたりする状態で撤去や追い出しを行うと、「鳥獣保護管理法違反」になるリスクがあるということです。

違反した場合の罰則

では、違反した場合はどうなるのでしょうか?

鳥獣保護管理法に違反した場合、個人であっても以下のような罰則が科される可能性があります。

- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第83条)

- 過失による違反でも処罰の対象となるケースあり

- 地域によっては、別途、条例違反として注意・指導を受ける場合も

近年では「知らなかった」「自宅敷地内だから問題ないと思った」という理由でハトの巣を無許可で撤去し、住民トラブルや行政指導につながった事例も報告されています。

一見すると些細な問題に思えるかもしれませんが、法律を軽視した対応が思わぬトラブルや経済的損失を招くこともあります。

「巣だけなら撤去してもいい」は危険な誤解

「卵もヒナも見当たらないし、巣だけなら壊しても大丈夫」と思われがちですが、この判断は非常にリスクが高いと言えます。

なぜなら、

- 巣の奥に卵が産み付けられていることが多く、外からは見えにくい

- 親鳥が不在でも、すでに営巣している可能性がある

- 鳩が一度巣を作り始めた時点で“営巣中”と判断されることもある

からです。

つまり、目視で卵やヒナが「いないように見える」からといって、その巣が「空」であるとは限りません。

また、一度撤去しても同じ場所に繰り返し巣を作る「帰巣本能」も鳩には備わっているため、無許可での撤去は効果が薄く、法的リスクだけが残る結果になることも。

「駆除=撤去」とは限らない

誤解しやすい点として、「駆除=巣を壊す・追い出すこと」と思っている方も多いですが、**法律における“駆除”はあくまで「被害防止を目的にした合法的な管理措置」**を意味します。

そのため、専門業者による「営巣前の防鳥対策」や「鳩の侵入防止施工」は、合法かつ効果的な方法として認められているのです。

適切な対応のためには専門家への相談が最も確実

ハトの巣の撤去や追い出しを検討する際は、まず自治体または害鳥駆除の専門業者に相談することを強くおすすめします。自治体では、営巣の状況に応じて駆除許可の相談窓口を設けているところもあり、専門業者は鳥獣保護管理法を遵守しながら、安全・確実に対処してくれます。また、現場確認によって「今なら撤去可能」か「申請が必要」かを判断してもらえるため、法的リスクを最小限に抑えられます。

ハトの巣を駆除できるタイミングはいつ?

「ハトの巣を見つけたからといって、すぐに取り除いていい」と思ってしまうのは危険です。前述の通り、ハトは鳥獣保護管理法によって守られている野鳥であり、無許可で巣を撤去することは法律違反となる可能性があります。

しかし、すべてのケースにおいて撤去が禁止されているわけではありません。状況によっては合法的に巣を撤去できるケースもあるため、その見極めが非常に重要です。

ここでは、ハトの巣を「法的リスクなく撤去できるタイミング」について詳しく解説します。

1. 巣作りの初期段階(営巣前)

最も確実に合法的な撤去ができるのがこのタイミングです。

見極めのポイント

- 枝やビニール片、糸くずなどが少量しかない

- ハトがその場所を頻繁に出入りしている様子はあるが、滞在時間が短い

- 卵やヒナが存在しないことを目視で確認できる

この状態であれば、「まだ営巣(巣作り)している途中=営巣前」と判断されるため、巣を撤去しても鳥獣保護管理法の対象外です。

なぜこの段階が安全なのか?

法律上、「卵を産んだ時点」または「ヒナが確認できた時点」から営巣中とみなされる傾向があります。つまり、未完成かつ繁殖行為が始まっていない巣であれば、保護対象とはならず、合法的に取り除くことが可能なのです。

2. 巣が明らかに放棄された状態

巣に卵やヒナがある期間を過ぎ、親鳥の出入りが一切確認できなくなった場合も、撤去が可能なケースがあります。

放棄巣の特徴

- 巣が風雨にさらされて明らかに劣化している

- 糞や枝が乾燥・崩れ落ちている

- 2週間以上、鳩の姿が一度も確認できない

このような場合、「すでに繁殖を終えて放置されている」と判断されることが多く、撤去は可能です。

ただし、「たまたま不在なだけ」「別の個体が再利用しに来る」ケースもあり得るため、専門業者や自治体に相談のうえ、判断を仰ぐことが重要です。

3. 鳩が不在の時間帯に確認する

巣を撤去してよいかを見極めるために、鳩がその場にいないタイミングを狙って観察することも大切です。

推奨される時間帯

- 早朝〜午前中の時間帯:ハトがエサを探しに出ていることが多い

- 日中のうち数時間:頻繁に出入りする巣でなければ、この間も不在の可能性がある

この時間帯に、

- 卵やヒナがいないか

- 巣の中に羽毛などの新しい気配がないか

- 巣の周辺に糞や羽根が頻繁に落ちていないか

などを慎重に観察しましょう。

注意点

外見上いないように見えても、卵が奥に隠れていたり、ヒナが物陰に潜んでいたりすることもあるため、自己判断にはリスクが伴います。

万が一見落としがあり、卵を処分してしまった場合は法に抵触する可能性があるため、判断に迷った場合はやはりプロに頼るのが安心です。

4. 駆除が難しいタイミング

以下のようなケースでは、基本的に駆除はNGです。知らずに撤去してしまうと法的リスクを負うことになります。

- 巣の中に卵やヒナが存在している

- 親鳥が頻繁にエサを運んでいる

- 鳩が巣に長時間とどまっている

このような状況は、「営巣中」と明確に判断されるため、自治体の許可がない限り撤去できません。

5. 迷ったら専門業者に相談を

巣を見つけた時点で「これは営巣前か?放棄された後か?」と自力で判断するのは非常に難しいものです。少しでも迷いや不安がある場合は、鳥獣保護管理法に精通した業者に相談するのがもっとも確実です。

多くの害鳥対策業者では、

- 現地調査(無料の場合も)

- 鳩の出入りの確認

- 巣の状態チェック

- 法律に沿った対処法の提案

など、現場に応じた安全な対応を行ってくれます。

自分で駆除できる?それとも業者に依頼すべき?

自力対応のメリットとリスク

自分で対策する場合はコストを抑えられ、市販の忌避剤や音・光による対策を試すことができます。ただし、卵やヒナがいる場合の判断ミスが違法行為に繋がるリスクや、高所作業による落下やケガのリスクがあります。また、根本的な解決にならず、再び巣を作られるケースも多いという問題があります。

専門業者に依頼するメリット

専門業者に依頼する最大のメリットは、法律に基づいた適切な駆除が可能な点です。業者は被害の程度や営巣状況に応じた判断ができるほか、防鳥ネットや忌避装置などの再発防止施工も対応可能です。さらに、自治体との連携や必要書類の手続きにも対応できる業者が多く、費用は数万円程度から可能なケースが多く、初回調査無料の業者もあります。

まとめ

ハトの巣を放置することは、衛生面・騒音・景観の面からも大きな問題を引き起こします。とはいえ、間違った方法で撤去すると法律違反になるリスクもあり、安易な自己判断は禁物です。

違法行為を避け、かつ安心して生活するためには、早い段階で専門業者に相談し、法令を守ったうえで対応することが重要です。

ハトの巣の撤去・再発防止施工を行うには、経験と知識をもった専門業者のサポートが不可欠です。

全国の信頼できる駆除業者を探すなら、「一網打人」をご活用ください。無料見積り対応の業者が多数掲載されており、地域密着型だからスピーディーに対応できます。また、鳥獣保護法に精通した専門スタッフが在籍しているため、安心してご依頼いただけます。鳩による被害を未然に防ぐためにも、まずはお気軽にご相談ください。