「ベランダに鳩が何度もやってくる…」

「フン害がひどくて洗濯物も干せない…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

鳩による被害は衛生面や精神的ストレスに直結するため、できるだけ早く、確実に対処したいものです。

この記事では、手軽に設置できる鳩対策グッズの中でも特に人気の高い「鳩よけスパイク」に焦点を当て、その効果の仕組み・おすすめ設置場所・注意点・他対策との併用方法まで徹底解説します。

目次

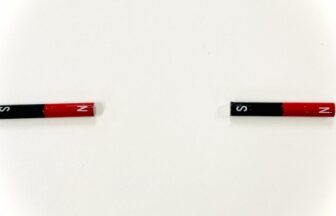

鳩よけスパイクとは?基本の仕組みと特徴

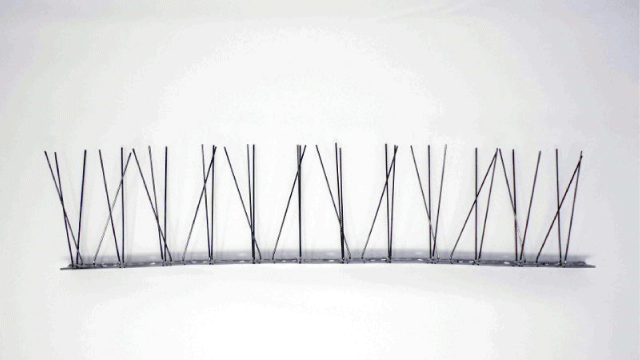

(画像引用:株式会社 アンテック様)

鳩よけスパイクとは、細い針金状の突起が並んだプラスチックやステンレス製の装置で、鳩が着地しにくくするための物理的バリアです。

製品によっては「バードスパイク」「バードピン」とも呼ばれます。

スパイクの主な特徴

- 細長い形状で、鳩が足場にできない

- 針のような見た目で、視覚的な威嚇効果もあり

- 設置面に両面テープや結束バンドで固定でき、DIYでも施工可能

- 材質はプラスチックまたはステンレス製が多く、屋外でも劣化しにくい

鳩に危害は与えない設計

スパイクというと「刺さってしまうのでは?」と心配される方もいますが、基本的に動物福祉の観点から、鳩がケガをしないよう設計されています。あくまで「物理的に止まりにくくする」ことで追い払う仕組みです。

なぜ鳩よけスパイクは効果的なのか?

鳩は「止まりやすい場所」に集まる習性がある

鳩は、安全かつ落ち着ける足場を見つけると、そこで休憩したり、巣作りを始めたりします。手すりや庇(ひさし)、室外機の上などの平らな場所は、まさに鳩にとっての「絶好の立地」なのです。

スパイクを設置すると、足場にできなくなり、「ここは居心地が悪い」と判断して離れていきます。

スパイクの強みは持続力

忌避スプレーや超音波などの対策グッズは、効果が薄れる・慣れてしまうなどの問題がある一方で、スパイクは設置している限り、安定して効果を発揮し続けます。とくに、再発防止の観点で非常に有効です。

鳩よけスパイクを設置すべき場所とは?

鳩よけスパイクの効果を最大限に発揮するためには、「鳩が実際にとまりやすい場所」=滞在や営巣を繰り返しやすい場所を正確に把握し、的確に設置することが重要です。以下では、被害が起こりやすい場所ごとに、スパイク設置の有効性と注意点を詳しく解説します。

ベランダの手すり

一般家庭で最も多く寄せられるのが「ベランダに鳩がとまる・フンをする・巣を作る」といった相談です。

特に集合住宅の中層〜上層階では、天敵が少なく、風通しが良く、日当たりも良いため、鳩にとって非常に快適な環境になっています。

その中でも、手すり部分は平らで細長く、安定感があるため、鳩がとまりやすい最重要スポットです。

スパイクを設置することで、「止まることができない場所」だと認識させ、飛来を防ぐことができます。ただし、手すりの端だけを避けて鳩が着地するケースもあるため、できるだけ全面にわたって連続して設置することが大切です。

庇(ひさし)・雨樋(あまどい)の上

建物の庇や雨樋の上も、鳩が頻繁にとまる場所の一つです。これらの場所は人の目につきにくく、また雨をしのげるため、鳩にとっては「安全で快適な休憩所」になりやすいのです。

とくに庇の上は、フンが下に落ちやすく、玄関前や窓際などにフン害が及ぶ可能性もあります。

また、雨樋は形状的にカーブしていたり細かったりするため、スパイクを設置するには「柔軟な素材」や「結束バンド式」のものがおすすめです。雨水の流れを妨げないよう、専門業者による設置が安心です。

エアコンの室外機

意外と見落とされがちですが、エアコンの室外機の上も鳩の被害が多い場所です。稼働時にはほんのり温かく、地面からの距離もあり、周囲の構造によっては巣を作るのにぴったりの環境が整っていることも。

スパイクを設置する際には、排熱の妨げにならないように注意が必要です。また、両面テープやビス止めが使えない場合もあるため、置き型やマグネット式など柔軟な設置方法を検討しましょう。

とくに、すでに羽や枝などの巣材が溜まっている場合は、清掃を行ってから設置するのが鉄則です。

太陽光パネルの隙間

屋根に太陽光パネルを設置している住宅では、パネルと屋根のわずかな隙間に鳩が入り込み、巣を作ってしまうという深刻な事例が全国で多数報告されています。

この隙間は、外からは見えにくく、風雨も避けられる絶好の空間であり、鳩にとってはまさに「理想的な営巣場所」です。

しかし放置すると、以下のようなリスクがあります。

- 巣材が排水口を詰まらせる

- フンがソーラーパネルを汚し発電効率が低下

- ヒナが孵化すると鳥獣保護法で撤去できなくなる

このような被害を未然に防ぐには、専用の太陽光パネル用スパイクやネットを使い、パネルの周囲を物理的に完全にガードする必要があります。屋根上の高所作業となるため、専門業者への依頼が強く推奨される場所です。

看板・屋根の縁

商業施設やマンションの屋上にある看板、また屋根の軒先やパラペットといった「縁の部分」も、鳩のとまり場として非常に狙われやすいポイントです。

これらの場所では、

- 「高い位置で安全」

- 「視界が開けており、周囲を見渡せる」

- 「横長でとまりやすい構造」

といった理由から、鳩のねぐらや見張り場として使われがちです。

景観が問われる商業施設では、スパイクの見た目にも配慮した設置(色合い・高さ・材質の選定)が求められる場合もあります。こうしたケースでは、建物の美観を損なわずに施工できる専門業者への相談が効果的です。

その他の狙われやすい場所

- ベランダの物干し竿や棚の上

- 建物外壁の出っ張りや飾り部分

- 照明・防犯カメラの上

- 高架下の梁や桁

いずれも共通して言えるのは、「高さがあり・安定していて・外敵が来にくい場所」という鳩にとって理想的な条件が揃っている点です。

鳩よけスパイクの種類と選び方

スパイクには用途に応じたさまざまなタイプがあり、設置場所や被害の程度に応じて適切に選ぶことが重要です。

素材の違い

- プラスチック製: 軽量・安価で設置しやすいが、紫外線劣化に注意

- ステンレス製: 耐久性に優れ、長期的な使用におすすめ

スパイクの高さ・密度

- 鳩だけでなくカラスやカモメなど大型鳥類にも対応した高密度タイプもあり

- 設置場所の面積や高さ制限に応じて、スリム型やロング型を選ぶのも有効

設置方法の違い

- 両面テープやビス止め: ベランダ手すりなどの固定に便利

- 結束バンド式: 雨樋やパイプに対応

- マグネット式: 金属面に簡単に着脱可能

設置時の注意点と失敗例

鳩よけスパイクは、正しく設置すれば非常に有効な対策手段ですが、設置方法を間違えるとほとんど効果がないばかりか、逆効果になってしまうこともあります。

以下では、実際にありがちな失敗例と、それを防ぐための正しい設置方法について詳しく解説します。

よくある設置の失敗パターン

スパイクの間隔が広すぎる

一見しっかり設置したように見えても、スパイクとスパイクの間が広すぎると、鳩はその隙間を器用に見つけて着地してしまいます。

特に都市部の鳩は学習能力が高く、何度か試すうちに「このスパイクなら避けられる」と学習してしまうこともあります。

また、製品によっては見た目だけの簡易タイプもあり、突起が短すぎて足場になってしまうこともあるため、選定にも注意が必要です。

端までしっかり覆っていない

部分的な設置にとどめてしまうと、鳩はスパイクの“端”や“外側”のわずかなスペースに着地してしまうことがあります。

たとえば、ベランダの手すりであれば、スパイクを中央部分にしか設置していないと、両端にとまってフン害をまき散らすといったケースも起こり得ます。

鳩は「とまれる場所が1cmでもあれば着地する」といわれるほどのしつこさを持っています。全面防御の意識が不可欠です。

劣化したまま放置している

スパイクは屋外に設置するため、経年劣化や風雨、紫外線の影響を受けやすいという特性があります。

- プラスチック製のスパイクが風で折れてしまう

- 強風でスパイクの一部が浮いている

- 粘着テープ式のものが剥がれて落ちてしまう

こうした劣化状態を放置すると、鳩はその“弱点”を見抜いて戻ってくることがあります。さらに、劣化したスパイクは見た目も悪く、住宅の美観を損なう原因にもなります。

正しく設置するためのポイント

全面を覆うように連続して設置する

「1箇所だけ対策しても無意味」と言っても過言ではありません。

鳩は非常に観察力に優れているため、わずかな空白部分にも着地を試みます。

とくに以下のような場所は、端から端までスパイクを連続して設置するのが基本です。

- ベランダの手すり

- 庇や雨樋の縁

- 看板の上部

- 太陽光パネルの周囲

しっかりと固定し、風雨にも耐えられる施工を

両面テープだけで取り付けるタイプは、気温や湿度によって剥がれやすくなることがあります。

接着剤、ビス止め、結束バンドなど、設置場所に応じた固定方法を選ぶことが重要です。

特に高所や屋根上のような風の影響を受けやすい場所では、しっかりした固定が不可欠です。不安な場合はプロに任せるのが安全です。

定期的に清掃・点検し、劣化や異常をチェック

スパイクは「設置して終わり」ではありません。

落ち葉、鳥の羽、砂ぼこりなどが溜まるとスパイクの効果が薄れるため、定期的な清掃をおすすめします。

また、強風や大雨の後は、浮きや破損がないか目視で確認しましょう。

とくに屋根や太陽光パネルのスパイクは高所のため、点検は安全に配慮して行ってください。

他の対策と併用するとさらに効果アップ

鳩よけスパイクだけでも一定の効果は見込めますが、鳩は慣れてしまうこともあるため、「複数の対策を併用」するのが理想的です。

ここではスパイクと相性の良い他の対策方法をご紹介します。

忌避剤・忌避スプレー

忌避剤(きひざい)は、鳩が嫌う臭いや刺激成分を含んだ薬剤で、「近づきたくない」「とどまりたくない」という心理的バリアを作ることができます。

スパイクだけでは完全に防げない部分(スパイクの周囲や隙間)に併用すれば、物理的+心理的のダブル効果が期待できます。

- ゲルタイプ:持続性が高く、手すりや窓枠に使える

- スプレータイプ:手軽に使えるが、雨に弱いため定期散布が必要

視覚的威嚇グッズ

反射光を利用する「キラキラテープ」や、「フクロウ・カラス型の模型」、「目玉模様のバルーン」など、視覚的に鳩を威嚇するアイテムも有効です。

ただしこれらも、慣れてしまうと効果が薄れるため、設置場所や動きを工夫しましょう。

- 風で動くタイプにする

- 定期的に場所を変える

- 複数の種類を組み合わせる

鳩よけネット

どうしても鳩がしつこく戻ってくる、営巣してしまった、スパイクを避けて侵入する――そんな場合は、鳩よけネットの導入が有効です。

特に以下のようなケースでは、ネットとスパイクを併用することでほぼ完全な鳩対策が可能です。

- ベランダの全面対策

- 太陽光パネルの隙間防止

- 商業施設の看板裏

ネット設置は専門性が高く、高所作業も伴うため、プロの業者に依頼するのが安心です。

鳩よけスパイクは自分で設置できる?それとも業者に依頼?

鳩よけスパイクは、市販品も多く手に入りやすいため「自分で設置してみよう」と考える方も少なくありません。

実際、被害の程度や設置場所によっては、DIYで対応可能なケースもあります。

しかし、作業の難易度や安全性、法的リスクを十分に考慮せずに設置を行うと、効果が得られないばかりか、思わぬトラブルにつながることも。

ここでは、DIYで対応できるケースと、専門業者に依頼すべきケースを詳しく解説します。

DIYでできるケース

以下の条件に当てはまる場合は、鳩よけスパイクをご自身で設置することも可能です。

被害が限定的で軽度

たとえば、「ベランダの手すりにだけ鳩がとまる」「フン害が一箇所だけに集中している」といった、被害の範囲が狭い場合には、DIYでも十分対応できます。

足場が安全に確保できる

作業する場所が高所でなく、安全な足場があるならば、無理なくスパイクの取り付けができます。

ベランダの内側や低い手すり、窓枠などが該当します。

必要な道具や接着剤などが揃っている

両面テープ式のスパイクもありますが、耐久性を考えるとビス止めや接着剤での固定が望ましいです。

工具(ドライバーや脚立、安全手袋など)や、設置箇所の掃除道具も事前に準備しましょう。

営巣していない(卵やヒナがいない)

鳩が単に「とまっているだけ」で、まだ巣を作っていない段階であれば、物理的な防除としてスパイク設置が有効です。

専門業者に依頼すべきケース

以下に該当する場合は、無理に自力で対処せず、鳩駆除の専門業者への依頼を検討するべきです。

高所作業が必要な場所

屋根の縁、庇(ひさし)、看板の上、太陽光パネルの周辺など、高所かつ傾斜のある場所や、転落リスクの高い場所では、プロに依頼するのが安全です。

無理なDIYは命に関わる事故につながりかねません。

被害範囲が広い・巣が作られている

広範囲にフン害が及んでいる、もしくはすでに鳩が巣を作っている場合には、スパイクだけでの対応は不十分です。

鳩の生態を理解した上で、根本的な再発防止対策が必要となるため、専門的な判断が求められます。

卵やヒナがいる可能性がある

鳩の卵やヒナが巣の中にある場合、それを勝手に撤去・移動するのは「鳥獣保護管理法」により禁止されています。

【違反した場合の罰則】

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法 第83条)

スパイクを設置しようとした場所に、卵やヒナがあることに気づかず作業を行えば、意図せず法律違反となってしまう可能性もあるのです。

判断に迷う場合は、専門業者に相談を

「自分でできそうだけど不安が残る」「すでに鳩が頻繁に戻ってくる」「設置しても効果がなかった」――そんなときは、鳩被害対策の実績がある専門業者に相談するのが最も安全かつ確実な方法です。

プロに依頼することで得られるメリットは以下の通りです。

- 被害状況の的確な診断とプランの提案

- スパイク以外の適切な対策(ネット、忌避剤など)の併用

- 高所設置でも安全かつ美観に配慮した施工

- 施工後の再発保証やアフターフォロー

費用がかかる面はありますが、再発によるストレスや長期的な清掃コスト、健康被害リスクを考えれば、十分に合理的な選択といえます。

まとめ

鳩よけスパイクは、鳩に「ここには居づらい」と感じさせる効果的な対策ツールです。適切に設置して他の対策と組み合わせれば、鳩が戻ってくるのを防ぎ、快適な生活環境を取り戻せます。

ただし、鳩の問題は放っておくと徐々に大きくなり、衛生面での心配やストレス、さらには法的な問題に発展することもあります。

すでに巣ができている、何度追い払っても戻ってくる、手の届かない高い場所で困っている…

このようなケースでは、「一網打人」に掲載されている専門の害鳥駆除業者にお任せください。

専門知識と豊富な経験を持つプロなら、法律に沿った安全な駆除と予防対策を提案できます。無料相談や現地調査も行っていますので、お気軽にご相談されることをおすすめします。