最近、天井裏でバタバタと音がする。もしかして、鳩が住み着いてしまったのでは?

最近、天井裏でバタバタと音がする。もしかして、鳩が住み着いてしまったのでは?

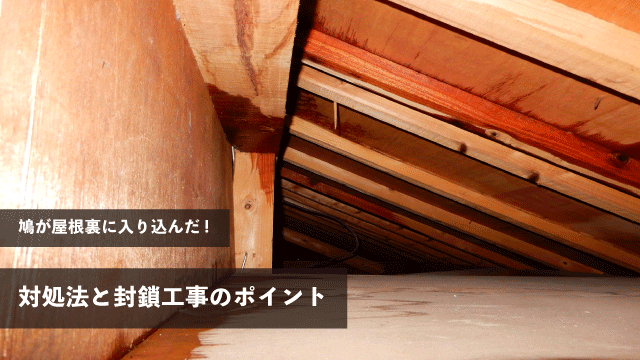

本記事では、「鳩が屋根裏に侵入する原因」と「今すぐできる対処法」、そして「再侵入を防ぐための封鎖工事のポイント」まで詳しく解説します。

鳩の被害に悩んでいる方が、安心して住まいを守れるよう、丁寧にお伝えしていきます。

目次

鳩が屋根裏に入るのはなぜ?放置してはいけない理由

意外と多い「侵入口」

鳩は非常に賢く、わずかな隙間からでも屋根裏に入り込んでしまいます。換気口の金網が外れていたり、屋根材の隙間が開いていたりすると、そこが絶好の侵入口になってしまうんです。

特に築年数が経過している家屋では、こうした小さな劣化箇所ができやすく、鳩の被害リスクが高くなります。

屋根裏は鳩にとって「快適な環境」

屋根裏は外敵から身を守るのに最適で、雨風もしのげて、静かな空間です。そのため、鳩は一度住み着くと、同じ場所に戻り続ける「帰巣本能」によって再侵入を繰り返すようになります。

このまま放置してしまうと、フン害やダニの発生、悪臭、さらには建材の腐食など、さまざまな二次被害につながることもあります。

鳩が屋根裏にいるサインとは?

「最近、天井から音がする気がする」「なんとなく異臭が…」

そんな違和感を感じたとき、もしかすると鳩が屋根裏に住み着いているのかもしれません。

以下のようなサインが見られる場合は、すでに被害が進行している可能性もあるため注意が必要です。

1. 天井から「バサバサ」という羽音や小さな足音が聞こえる

屋根裏に鳩がいる場合、特に朝方や夕方に羽ばたくような音や、歩き回る足音が響くことがあります。

軽い音だからといって油断せず、継続的に聞こえるようであれば、生き物の侵入を疑うべきタイミングです。

とくに鳩は、複数羽で行動することもあり、巣作りの時期には活発に動き回る音が目立つようになります。

2. 換気口や軒下付近にフンが蓄積している

鳩は屋根裏に入る前後に、決まった場所でフンをする習性があります。

屋根裏の換気口周辺や軒の下など、外壁の一部に白っぽいフンが目立つようなら要注意です。

放置しておくと、雨水で流れ落ちて外壁が汚れたり、臭いの原因になったりと衛生面でも大きなリスクになります。

3. 屋根の隙間から出入りする姿を見かける

ベランダや庭から屋根を見上げたときに、鳩が同じ場所に頻繁に出入りしている様子があれば、そこが侵入口になっている可能性が高いです。

とくに瓦の浮きや外れた板金、老朽化した換気口などの小さな隙間は、鳩にとって格好の入り口なのです。

侵入口があると、鳩だけでなく他の害獣も入り込むリスクがあるため、建物全体のメンテナンスとしても早急な対処が必要です。

4. 室内にダニやノミが増えてきた

鳩のフンや巣材には、鳥ダニやノミなどの寄生虫が付着していることがあります。

そのため、屋根裏に鳩が住み着いていると、いつの間にか室内にもダニが発生し、家族にかゆみや湿疹などの被害が出ることも。

市販の防虫スプレーでは根本的な解決にはならず、鳩の巣ごと対処しなければ被害は続くでしょう。

屋根裏に鳩がいたらどうする?応急処置と注意点

「屋根裏から羽音が聞こえる」「天井付近でバサバサと音がする」

そんな異変に気づいたら、鳩が住み着いている可能性を疑いましょう。

放置すればするほど被害が広がり、駆除の難易度も上がってしまいます。

ここでは、ご家庭でできる応急処置と注意点を、わかりやすくご紹介します。

すぐにできる応急処置

応急処置とは、あくまで被害の拡大を防ぐための一時的な対策です。

鳩の数が少ない段階や、まだ巣作りが進んでいないうちに試すことで、ある程度の効果が見込めます。

侵入口を一時的に塞ぐ

まずは鳩が出入りしている穴や隙間を確認します。

瓦の隙間、換気口、屋根と外壁の接合部など、意外と目立たない場所から侵入していることも。

ただし、ここで注意が必要なのは、鳩が屋内にいるまま封鎖しないことです。

中に閉じ込めてしまうと暴れたり、別の場所を破って脱出したりと、余計な被害を生む可能性があります。

「いったん鳩が外出しているのを確認してから塞ぐ」「ネットや目の細かい金網などで仮封鎖をする」といった慎重な判断が必要です。

忌避剤・超音波装置を使って不快な環境に

市販の鳩用忌避剤や、音波・振動で鳩を寄せつけない装置も効果的です。

特ににおいで不快感を与える忌避スプレーは、屋根裏の特定エリアに散布することで、鳩に「ここは居心地が悪い」と認識させることができます。

また、超音波装置は、鳩が嫌う周波数の音を発することで近寄らせない効果がありますが、個体差があるため必ずしも全ての鳩に効くとは限らないのが難点です。

屋根裏にフラッシュライトを設置して明るくする

鳩は基本的に暗くて静かな場所を好むため、あえて明るくすることで「ここは安全ではない」と思わせることができます。

屋根裏にLEDライトや懐中電灯を一時的に設置し、日中も明るさを保つようにしてみましょう。

ただし、発火や電源トラブルの危険性もあるため、熱を持たない安全な光源を使うことが前提です。

やってはいけないNG行動

対処を急ぐあまり、法的に問題のある行動をしてしまうケースも少なくありません。

鳩の駆除には、鳥獣保護管理法という法律が関係しています。

卵やヒナがいる場合は「触れてはいけない」

鳩は法律上、「狩猟鳥類」に分類されており、特定の許可を受けなければ駆除・捕獲・巣の破壊はできません。

特に、すでに卵やヒナがいる場合には絶対に手を出してはいけません。

無許可での対応は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則を受ける可能性があるんです。

また、鳩の親鳥が外出中でも、巣の中に卵が残っているケースもあります。

見た目だけでは判断しにくいため、安易な撤去はせず、まずは専門家に相談することが大切です。

一時的な対処では根本解決にならない理由

ここまでご紹介した応急処置は、「とりあえずの応急手段」でしかありません。

鳩は帰巣本能が非常に強いため、一度屋根裏に住み着いた場所には再び戻ってくる習性があるんです。

つまり、侵入口の特定と完全な封鎖工事をしない限り、何度でも戻ってきてしまう可能性が高いのです。

しかも、鳩が再侵入するたびに、フンやダニの被害は拡大し、建物の傷みも深刻化してしまいます。

鳩を追い出したあとの「封鎖工事」とは?

封鎖工事の目的

封鎖工事とは、鳩が屋根裏に再び侵入できないよう、建物の構造を整える工事のことです。

単に穴を塞ぐだけでなく、「鳩が好む構造をなくす」ことが大きな目的になります。

封鎖工事の具体的なポイント

- 換気口や通気口にステンレスメッシュを設置

- 屋根瓦や外壁の継ぎ目をコーキング・板金で補修

- 天井裏への通路になりうる部分の閉鎖

- 屋根裏の掃除・消毒(フン害・ダニ対策)

これらは高所作業や専門知識を要するため、DIYでは難しく、専門業者への依頼が望ましいでしょう。

鳩被害の再発を防ぐためにできること

一度鳩を追い払っても、「また戻ってきたらどうしよう」と不安に思う方は少なくありません。

それもそのはずで、鳩には強い帰巣本能があり、一度住みついた場所には再び戻ってくる習性があるのです。

だからこそ、被害が収まった後にこそ、再発防止のための対策が欠かせないのです。

再び鳩が近寄らないようにするためには、「居心地の悪い家」に変えることが重要です。

ここからは、実際に家庭でできる再発防止策について詳しく見ていきましょう。

鳩よけスパイクやネットで物理的に侵入を防ぐ

鳩は平らで安定した場所を好んで留まります。

ベランダの手すりや屋根の角、室外機の上などは、鳩にとって格好の休憩場所です。

こうした場所に鳩よけスパイクやネットを取り付けることで、止まれない・落ち着けない環境をつくることができます。

スパイクは目立ちにくく、設置も比較的簡単です。

また、ネットはベランダ全体や屋根裏の入り口を覆うことができるため、鳩が内部に侵入するのを防ぐ効果があります。

これらは長期的な鳩対策の基本と言えるでしょう。

忌避スプレーで「居心地の悪さ」を演出する

物理的な対策に加えて、においによる対策も効果的です。

市販の鳩用忌避スプレーやにおい玉には、鳩が嫌うハーブ系や刺激の強い成分が含まれており、

鳩がその場所を「居心地が悪い」と感じるようになります。

ただし、こうした効果は一時的なもので、雨や風によって薄れてしまうため、定期的な再噴霧が欠かせません。

特に繁殖期の前後には、こまめな散布を意識することが再発防止の鍵となるでしょう。

鳥の餌になるものを放置しない

鳩を寄せつけないためには、餌になるものを外に置かないことが基本中の基本です。

パンくずやペットフードの食べ残しがベランダや庭に落ちていると、鳩にとって魅力的な餌場となってしまいます。

また、家庭菜園やベランダ菜園で育てている果実や種子も、時に鳩を引き寄せる原因になることがあります。

鳩は餌のある場所をしっかりと記憶し、繰り返し訪れる習性があります。

そのため、掃除をこまめに行い、餌場をつくらないように注意することが非常に重要なのです。

定期的な外まわりの点検と清掃を徹底する

鳩はフンや羽毛のにおいを目印にして、同じ場所へ戻ってきます。

もし鳩を追い払ってもフンが残っていると、再び同じ場所に戻ってきてしまう可能性が高いのです。

フンには病原菌が含まれることもあるため、衛生面から見ても放置は危険です。

再発防止のためには、フンを早めに掃除し、においを残さないことが欠かせません。

加えて、屋根や換気口、外壁に隙間や破損がないかを定期的に点検し、侵入経路となる部分をふさぐことも重要です。

封鎖工事を依頼する際の注意点

鳩駆除に対応した業者を選ぼう

すべてのリフォーム業者が鳩の封鎖工事に対応しているわけではありません。必ず「鳥害対策に詳しい専門業者」へ相談するようにしましょう。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 現地調査を無料で行ってくれるか

- 封鎖だけでなく清掃・消毒も対応可能か

- 法律に則った正しい駆除ができるか

- 保証期間やアフターフォローの有無

まとめ

屋根裏に鳩が入り込むと、フン害や害虫、悪臭などさまざまなトラブルを引き起こします。

そのまま放置してしまうと、被害は拡大する一方なんです。

とくに「帰巣本能」のある鳩は、一度住み着くと何度も戻ってくるため、確実な追い出しと封鎖工事が必要です。

侵入口の特定や、高所での作業、鳥獣保護法の遵守など、自力での対応が難しいケースも多いため、

早めに専門の業者へ相談することが、もっとも安全で確実な解決方法といえるでしょう。

「どこに頼めばいいかわからない…」という方もご安心ください。

全国対応の害虫・害獣駆除業者紹介ポータル【一網打人】では、鳩の被害に対応できる信頼できる業者をご紹介しています。

お住まいの地域に合ったプロがきっと見つかりますので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問(Q&A)

Q:天井裏に音がしても姿が見えない場合、鳩の可能性はありますか?

A:あります。特に早朝や夕方に足音や羽ばたく音がする場合、鳩の可能性が高いです。

Q:自分で追い出して封鎖しても大丈夫ですか?

A:卵やヒナがいないと判断できる場合は対応可能ですが、法律違反のリスクを避けるためにも業者に相談するのが確実です。

Q:費用はどれくらいかかりますか?

A:封鎖工事や清掃の内容により異なりますが、目安として5万〜15万円程度です。