「最近、羽アリを見かけたけど、いなくなったしもう平気かな…」

「シロアリって、ほっといたらそのうちいなくなるんじゃないの?」

こんなふうに思っている方、実はとても多いんです。でも、ちょっと待ってください。

シロアリは、見えないところで静かに建物をむしばんでいることがほとんど。

放置すればするほど被害は深刻になり、最悪の場合、家の大規模な修繕や建て替えが必要になることもあるんです。

この記事では、「シロアリは放っておいてもいなくなるのか?」という疑問にしっかり答えながら、被害の実態や正しい対処法をわかりやすく解説します。

大切なお住まいを守るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

シロアリは放置しても自然にいなくなるのか?

結論:自然消滅することはほぼない

シロアリは、女王アリを中心とした「コロニー(巣)」を作って暮らしています。

一つのコロニーには数万〜100万匹以上が生息していることもあり、極めて組織的かつ長期的に活動する生き物です。

このコロニーは一度できてしまうと、女王アリが生き続ける限りどんどん仲間を増やしながら、住みやすい環境に居座り続けます。つまり、「そのうちいなくなるだろう」と放置しても、自然に死滅することはまずありません。

特に木造住宅はシロアリにとって格好のエサ場。床下や柱、壁の内側といった人の目が届きにくく、湿気がこもりやすい場所を好んで棲みつきます。

さらに恐ろしいのは、シロアリの活動が目に見えない場所で静かに進むという点です。天井や壁、床が傷む頃にはすでに深刻な状態になっており、駆除だけでなく大規模な修繕工事が必要になるケースも少なくありません。

一時的に見えなくなる理由

「最近はシロアリを見ないから、もういないかも…」と感じていても、実際には以下のような理由で姿が見えないだけ、という場合がほとんどです。

季節による活動の変化

シロアリは気温が低くなると活動が鈍くなり、冬場は動きが少なくなります。とはいえ完全に活動をやめるわけではなく、暖かい床下などでは年中活動していることも珍しくありません。

発生時期以外は人目に触れにくい

シロアリが羽アリとなって外に出るのは、主に4〜7月の繁殖期です。それ以外の時期は地中や構造内部に隠れて生活しているため、外からは見えなくなります。しかし、巣の中では確実に活動を続けています。

羽アリの発生=駆除完了と思ってしまう誤解

羽アリを見かけた後、しばらくして姿を見なくなると「いなくなった」「一時的なものだった」と思いがちですが、実際には巣の中に働きアリや女王アリが残っていて、コロニーが生き続けている可能性が高いのです。

シロアリは、「見えない=いない」ではありません。むしろ、見えない間こそ注意すべき時期です。「姿を見なくなったから安心」と考えて放置すると、被害が取り返しのつかないレベルまで進行してしまうこともあります。

だからこそ、シロアリを発見した・見かけた・近隣で発生したという情報があった場合は、早めに専門業者に相談し、被害の有無を調査してもらうことが何より大切です。

シロアリを放置した結果どうなる?

「すぐに影響が出るわけじゃないから…」と油断していると、知らぬ間に住まいはシロアリの被害でボロボロに。

特に木造住宅にとって、シロアリ被害の放置は取り返しのつかない深刻なダメージにつながります。

ここでは、放置によって起きる3つの主なリスクを詳しく解説します。

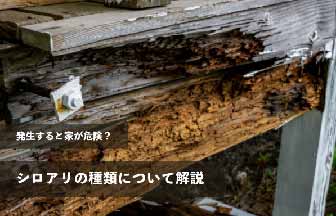

建物への被害が拡大する

シロアリは木材の内部から静かに侵食を進めるため、外側から見ただけでは被害に気づけないケースが多くあります。「見た目は綺麗でも、中が空洞だった」ということも珍しくありません。

放置する期間が長くなるほど被害は深刻になり、次のような不具合が日常生活に現れ始めます。

- 柱や土台がスカスカになり、建物を支える力が失われる

- 床がミシミシと沈んだり、ふわふわと浮いたような感触になる

- 壁が歪んだり、クロス(壁紙)が剥がれてくる

- ドアや窓がきちんと閉まらなくなる(建具の狂い)

これらの症状が出るころには、すでに目に見えないところで大規模な食害が進行していると考えたほうがいいでしょう。

耐震性が著しく低下するリスク

シロアリは、家の基礎を構成する柱や土台、梁などの構造材を好んで食べます。

これらは建物の“骨組み”であり、地震や風圧などの外力に耐える役割を果たしています。

つまり、構造材がシロアリに食われてしまえば、家は地震に極端に弱い状態になります。

実際、過去の大地震では「倒壊した住宅の中に、シロアリ被害があった」という報告が少なくありません。見た目には普通でも、内部がスカスカの状態で地震に耐えられるはずもなく、わずかな揺れでも一気に倒壊してしまう危険があります。

耐震リフォームより先に、まずはシロアリ被害の有無を確認することが、命を守る第一歩なのです。

最悪の場合は建て替えが必要に

被害が進行しすぎると、もはや「修理」では済まない状況に至ることもあります。

- 土台や柱が腐っており、家全体の強度が保てない

- 一部補修では間に合わず、大規模な躯体工事が必要

- 床や壁を全面的に張り替える必要がある

こうしたケースでは、部分補修よりも建て替えの方が現実的になることもあります。特に築年数が経っている住宅や、湿気の多い立地では要注意です。

また、工事費用についても、被害が軽いうちであれば数万円〜十数万円程度で済むことが、放置したことで数十万〜数百万円単位の高額な工事が必要になることも少なくありません。

「シロアリがいなくなった」と勘違いしやすいケース

シロアリの被害は、表面には現れにくいのが厄介なところです。

そのため、「最近見かけなくなったから、きっといなくなったのだろう」と誤って安心してしまうケースが後を絶ちません。ですが、それは危険な思い込みです。

ここでは、よくある“油断の落とし穴”を2つのパターンに分けて解説します。

羽アリが消えた=駆除できた、は大間違い

シロアリに気づくきっかけとして最も多いのが、春から初夏にかけての羽アリの大量発生です。

特に梅雨入り前の4〜7月ごろには、シロアリが巣から飛び立ち、新しいコロニーを作るために羽アリとなって飛び出す光景が見られることがあります。

このとき多くの人が、「羽アリを見た=駆除のタイミング」「羽アリがいなくなった=シロアリはいなくなった」と考えてしまいがちですが、これは非常に危険な誤解です。

羽アリは、巣の中にいるごく一部の個体にすぎません。巣の本体には、女王アリ・働きアリ・兵アリなど何万〜数十万匹が残っており、活動を継続しています。

つまり、羽アリが飛び去ったからといって「駆除できた」とはまったく言えないのです。

見えなくなったのは、あくまで“繁殖部隊の一部が外に出た”だけ。巣の本体は、そのまま静かに建物内部を蝕み続けています。

被害が見えなくなるだけで、内部では進行中

シロアリの恐ろしさは、「表面に現れる前に、深刻な被害が進んでいる」という点です。

- 床下や壁の中に巣を作り、人の目に触れにくい場所で活動

- 木材の内側から食べていくため、外見上は異常がない

- 被害に気づいたときには、すでに柱が空洞化していた…というケースも

また、シロアリは湿気を好むため、お風呂場の周辺・洗面所・台所・玄関まわりなど、湿度の高い場所に長くとどまりやすく、季節を問わず被害を拡大させます。

さらに、羽アリが出るのは年に1回だけ。それ以外の季節は静かに活動しているため、「羽アリがいない=平和」という思い込みは極めて危険です。

油断は禁物!目に見えなくても、シロアリは“そこにいる”

- 羽アリが出なくなったからといって、被害が終わったわけではない

- 表面に出てこない=内部で安全に食害を進めている証拠

- 見た目に異常がなくても、定期的な点検で内部をチェックすることが重要

「シロアリがいなくなった気がする」は、単なる“見えなくなっただけ”の可能性が高いのです。

確実に安心を得るためには、専門業者による点検や調査を受け、本当に被害がないかどうかを確認することが不可欠です。

自然駆除は可能?市販の薬剤やDIYでできるのか?

「業者に頼むとお金がかかるから、できれば自分でなんとかしたい…」

「ホームセンターで売ってるスプレーで駆除すれば大丈夫でしょ?」

こう考える方も多いですが、シロアリ駆除においてはDIYや市販薬剤だけでは根本的な解決にはならないのが実情です。ここでは、DIY駆除の限界と、市販薬剤の効果について詳しく解説します。

DIYでは駆除しきれない理由

一見すると、スプレーや毒餌、木材処理剤などの市販品で対処できそうに思えますが、シロアリの駆除が難しいのは「敵が見えていないから」です。

■ 巣の位置を特定するのが困難

シロアリは地中や床下、壁の裏、天井裏など、人の目が届かない場所に巣を作ります。これらの場所を正確に特定し、巣の中心である女王アリまで到達しなければ、完全駆除は不可能です。

■ 木材内部や構造内部に薬剤が届かない

DIY用の薬剤は主に表面処理が中心。木の内部まで浸透させるには専門的な注入技術が必要です。また、薬剤の種類や希釈率、使用量を誤ると、逆にシロアリが別の場所に逃げて被害が拡大することも。

■ 表面のアリを駆除しても、女王アリが生きていれば再発する

表に出てきた働きアリを駆除しても、巣の奥深くで女王アリが卵を産み続けている限り、コロニーは存続します。これが、DIYでは再発しやすい最大の理由です。

市販品は“応急処置”程度と考えるべき

ホームセンターや通販などで手に入るシロアリ駆除製品は、「その場しのぎ」には一定の効果があります。たとえば…

- シロアリスプレー:目に見えるシロアリに噴射して駆除

- 毒餌剤(ベイト剤):巣に持ち帰らせて内部から効果を狙う

- 木材防蟻塗料:新築時やリフォーム時に木部へ塗布する予防用

ただし、これらの製品はあくまで初期対応や軽度の予防・補助的処置にとどまり、被害が進行している場合には力不足です。

実際の例

「羽アリが出たので市販のスプレーを撒いたけど、1年後には床がブカブカに。調べてもらったら、すでに土台までやられていた…」

このように、目に見える部分だけを処理しても、本質的な駆除にはならないという点はしっかり認識しておく必要があります。

シロアリの正しい対処法とは?

シロアリを本当に駆除したいなら、「見えなくなったから安心」「スプレーしたから大丈夫」では不十分です。

被害の進行を食い止め、再発を防ぐには、正しい手順と信頼できる業者による対応が必要です。

ここでは、シロアリ駆除における3つの基本ステップをご紹介します。

1. 専門業者による現地調査を受ける

まず行うべきは、プロによる現地調査です。シロアリの被害は見た目だけでは判断できず、床下・壁内・構造部の詳細なチェックが必要になります。

調査でわかること

- 被害の有無とその進行度

- シロアリの種類(イエシロアリ/ヤマトシロアリなど)

- 巣の位置と広がり

- 侵入経路(基礎の隙間、床下換気口、配管まわりなど)

多くの優良業者では、無料での現地調査や点検に対応しており、被害状況を写真や動画で丁寧に説明してくれます。

「どの業者に相談すればいいか分からない」という方は、「一網打人」のような信頼できるポータルサイトを活用するのがおすすめです。

2. 巣の特定と適切な工法の選定

調査結果をもとに、シロアリの駆除には2つの代表的な工法が選ばれます。

■ バリア工法(薬剤散布タイプ)

- シロアリの侵入経路や被害部位に薬剤を散布・注入してブロック

- 即効性が高く、すでに建物内に入り込んだシロアリにも対応可能

- 使用薬剤の効果は5〜10年程度持続するものも

こんな方におすすめ:すでに被害が出ており、早急に対応したい場合

■ ベイト工法(毒餌設置タイプ)

- 家の周囲にベイト剤(毒餌)を設置し、シロアリに巣へ持ち帰らせてコロニーを壊滅させる

- 巣全体を根絶できる可能性が高く、再発リスクが低い

- 薬剤散布が最小限のため、ペットや小さなお子様がいる家庭にも安心

こんな方におすすめ:予防も兼ねて長期的に対策したい、環境負荷を抑えたい場合

いずれの工法も、建物や被害状況に応じて最適なプランを提案してもらうことが重要です。

3. 再発防止のための定期点検・予防施工

「駆除して終わり」ではなく、再発防止の取り組みこそが安心につながります。

再発防止のために必要なこと

- 定期点検(年1回程度)で被害や再侵入の兆候を早期発見

- 土壌や基礎部分への予防薬剤の再散布

- 湿気対策や通気性の改善(換気口の設置、床下調湿剤など)

特に過去に被害が出た家や、湿気がこもりやすい構造の住宅は要注意。予防対策を怠ると、数年以内に再発する可能性もあります。

安心して暮らすためには、「駆除」+「予防」の両立が必要不可欠です。

ポイントまとめ

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 現地調査 | 専門業者による詳細な点検 | 無料調査を活用し、状況を正確に把握 |

| 2. 工法の選定 | バリア/ベイトから選択 | 家の状態に合った方法を提案してもらう |

| 3. 再発防止 | 点検+予防処置 | 長期的に安心を維持するために重要 |

「見つけたときが、最も被害が軽いうち」と言われるシロアリ駆除。

気になった時点で行動に移すことが、建物を守り、費用を抑える最善の方法です。

シロアリを放置しないためのセルフチェックポイント

シロアリ被害は、早期発見できれば最小限の対策で済むことが多く、大きな修繕や高額な費用を回避できます。とはいえ、シロアリは普段の生活ではなかなか目に見えません。

ここでは、被害を未然に防ぐために、ご自宅でできる簡単なセルフチェックのポイントをご紹介します。

見逃しがちな初期サイン

シロアリ被害は、気をつけていないと見落としがちな“小さなサイン”から始まります。以下のような変化に心当たりがあれば、早めの調査をおすすめします。

■ 羽アリを見かけた(特に春〜初夏)

羽アリはシロアリの繁殖形態で、新しいコロニーを作るために飛び立つ個体です。室内や窓辺、外壁などで見かけた場合は、すでにどこかに巣が存在している可能性があります。

■ 床がきしむ、沈む

歩いたときに「ミシッ」「ギシギシ」と音がしたり、特定の場所だけ柔らかく感じるなら要注意。床下の木材が食害され、強度が落ちているサインかもしれません。

■ 壁紙が浮いている、波打っている

壁紙が浮いていたり、プクッと膨らんだようになっているのは、内部の木材がシロアリに食われ、構造が不安定になっている可能性があります。湿気との相乗効果でシロアリが好む環境になっていることも。

■ 畳や柱に違和感を感じる

畳が浮いたような感じがする、柱を軽く叩くと空洞音がする——こうした感覚的な違和感も見逃してはいけない兆候です。

こんなときはすぐに調査を!

「見た目に変化はないけど、なんとなく気になる…」という方も、以下のような条件に当てはまる場合は、被害のリスクが高いと考えて早めに点検を依頼しましょう。

■ 築10年以上経過している

シロアリの予防薬剤は、一般的に5〜10年で効果が薄れるとされています。築10年以上で点検を一度も行っていない場合は、まずは現状確認を。

■ 湿気が多い地域や構造(浴室・玄関・押入れなど)

シロアリは湿気を好むため、浴室の土台まわり、玄関の框(かまち)、床下の結露ポイントなどは被害が起きやすい場所です。換気の悪い押入れや、基礎が地面と近い家屋も注意。

■ 近隣でシロアリ被害が報告されている

シロアリの羽アリは数十メートル以上飛ぶことがあり、周辺の住宅から移動してくるケースもあります。近所で駆除工事が行われているのを見かけたら、自宅も念のためチェックを。

業者選びに迷ったら「一網打人」を活用しよう!

「どの業者に頼めばいいのかわからない」という方は、シロアリ・害虫駆除の専門ポータル『一網打人』の活用がおすすめです。

- 全国の信頼できる自社施工業者を無料で紹介

- 中間マージンなしで、適正価格の施工が可能

- 地域密着業者多数、対応がスピーディ

- 調査・相談・見積もりもすべて無料!

まとめ

シロアリは自然にいなくなることはほとんどなく、たとえ姿が見えなくなっても、建物の内部では静かに、しかし確実に被害が進行しています。

特に木造住宅では、柱や土台といった建物の“命綱”とも言える部分を食い荒らし、気づいたときには床が沈む、壁が歪む、耐震性が失われている…ということも。

市販の薬剤やDIYによる対処では、シロアリの巣を完全に駆除することは難しく、一時的な効果にとどまるケースがほとんどです。

だからこそ、確実に被害を食い止めるには、専門業者による調査と、適切な施工が不可欠です。

「もしかして?」と思ったそのタイミングが、被害を最小限に抑える絶好の機会です。

まずは現状を知るために、プロの無料調査を受けることから始めましょう。

どの業者に頼めばいいか迷っている方は、害虫・害獣駆除の専門ポータル【一網打人(いちもうだじん)】のご利用がおすすめです。

全国の信頼できるシロアリ駆除業者を、紹介手数料なし・完全無料でご案内。地域密着型の優良業者を厳選してご紹介しているため、初めての方でも安心です。