ある日ふと見つけてしまった黒くて小さな粒。「もしかして、これってネズミのフン?」そんな疑問から始まるネズミ被害。

この記事では、ネズミのフンを発見したときにやるべきこと、掃除・消毒の正しい手順、そして再発防止策までていねいに解説していきます。

「ネズミのフンを掃除するのって危ないの?」「消毒って何を使えばいい?」そういった悩みを抱える方に向けて、専門知識をわかりやすくまとめました。

目次

ネズミのフンを見つけたらどうする?すぐ確認すべきポイント

まずは本当に“ネズミのフン”か確認を

ネズミのフンは、1cm前後の黒くて細長い形状が特徴です。乾燥しているとサラサラと碁けるような質感で、量が多いほど長く居ついている可能性が高いでしょう。

また、ゴキブリの糞と似ている場合もありますが、ネズミのフンはやや大きめで、粒の両端が鋭っていることが多いです。

新しいフンかどうかも見極めよう

フンの色や状態を確認しましょう。湿ってツヤがある場合は“つい最近”のもの。乾燥して白っぽくなっているなら“過去のもの”です。

フンの鮮度は、ネズミが「現在もいるのかどうか」の判断材料になります。

ネズミのフンを放置するリスクとは?

「たかがフン」と軽視してしまう方もいますが、実はネズミのフンには重大な健康リスクと二次被害が潜んでいます。気づいたときに放置してしまうと、被害が拡大してしまう恐れがあるんです。ここでは、その具体的なリスクについて詳しく解説します。

健康被害の原因になることも

ネズミのフンには、サルモネラ菌やハンタウイルス、レプトスピラ菌など、私たちの健康を脅かす病原体が含まれている可能性があります。

特に注意したいのは、乾燥したフンが粉状になって空気中に舞い上がること。知らないうちにこれらの微粒子を吸い込んでしまうと、次のような症状を引き起こすことがあります。

- 食中毒症状(嘔吐・下痢・腹痛)サルモネラ菌による感染が原因です。

- 高熱や筋肉痛、呼吸困難などハンタウイルス感染症の可能性があり、重症化すると命に関わることもあります。

- 肝臓や腎臓へのダメージレプトスピラ症は、川や土壌などに混ざったネズミの尿を通じて感染することもある疾患です。

小さなお子さんや高齢者、妊娠中の方、基礎疾患のある方は特にリスクが高く、ほんの少量のフンでも油断できないというのが現実です。

また、アレルギー体質の方や喘息持ちの方がネズミの排泄物に触れることで、呼吸器症状が悪化することもあるため、注意が必要です。

放置による二次被害が拡大する恐れも

ネズミのフンは、健康被害だけでなくさらなるトラブルを引き起こす「引き金」にもなります。具体的には次のような二次被害があります。

1. 他のネズミを呼び寄せる

ネズミは、フンや尿のにおいを通じて仲間と情報を共有しています。つまり、放置されたフンは「ここに仲間がいる、安全な場所だ」というサインとなり、新たなネズミが寄ってくるきっかけになるのです。

とくに侵入経路が開いたままになっていると、どんどん被害が拡大してしまい、フンの量も爆発的に増えるという悪循環に陥ります。

2. 害虫の発生源となる

フンそのものや、それに付着した有機物は、ノミ・ダニ・ハエなどの害虫にとって格好の栄養源となります。これらの害虫が繁殖すると、ノミやダニは人間にも噛みついてかゆみや皮膚炎の原因になったり、ハエがキッチンやリビングにまで侵入して食品汚染のリスクを高めたりします。また、ネズミの体そのものに寄生していたダニが、駆除後に住人に移動してくるといったケースもあります。

3. 悪臭・シミなどの生活被害

フンや尿を放置していると、家の中に強いアンモニア臭や腐敗臭が広がることがあります。これにより、日常生活に支障をきたすだけでなく、壁や床にシミや変色が発生することも。こうした汚れはなかなか落とせず、リフォームや補修が必要になることもあるんです。

ネズミのフンを安全に掃除するための手順とは?

直接触らず、防護対策をしっかりと

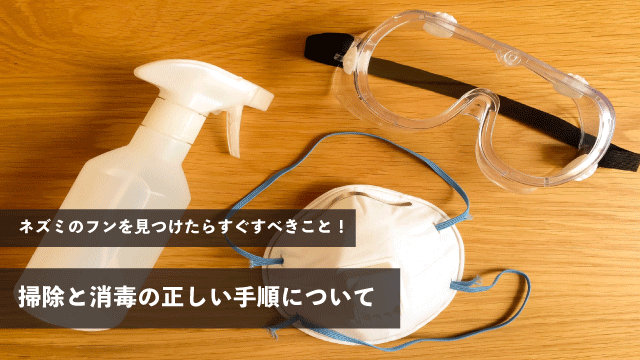

ネズミのフンには、目に見えないウイルスや細菌が付着しています。素手で触れるのは絶対に避けましょう。掃除を始める前には、必ず以下の装備を整えてください。

・使い捨ての手袋

・マスク(できればN95などの防塵マスク)

・ゴーグル(ウイルスの飛散を防ぐため)

・ビニール製のエプロンや長袖の服

また、部屋の換気を十分に行い、掃除中は子どもやペットが近づかないようにしてください。

乾いたフンは濡らしてから処理する

乾燥したフンをいきなり掃き取ると、病原菌が空気中に舞ってしまいます。そのため、フンの上から中性洗剤や塩素系漂白剤を薄めたスプレーを吹きかけ、しっかり湿らせてから処理しましょう。

フンを拭き取る際には、ペーパータオルや新聞紙など使い捨てできるものを使います。拭き取り後はそのままビニール袋に密封し、可燃ゴミとして処分してください。

消毒も忘れずに徹底する

フンを取り除いたあとも、念入りな消毒が重要です。アルコール(70%以上)や塩素系の消毒剤を使い、床や壁、家具など周囲に触れていた箇所をしっかり拭きましょう。

特にフンがあった場所には、数回に分けて消毒することが推奨されます。念のため、作業後は衣類を洗濯し、使用した掃除道具も可能なものは廃棄、または熱湯や漂白剤で消毒してください。

掃除後こそ注意!ネズミを寄せつけない環境づくりのポイント

(画像引用:一網打人内 害虫駆除のイッシーさん施工実績より)

ネズミのフンを掃除したあと、つい「これで一安心」と思ってしまうかもしれません。

しかし実際には、そのまま放置していると再びネズミが戻ってくる可能性が高いのです。

大切なのは、「もうこの家には住めない」と思わせる環境をつくること。

ここでは、ネズミを寄せつけないための再発防止策をご紹介します。

ネズミはわずかな隙間からでも入ってくる

ネズミは身体が柔らかく、わずか2cmほどの隙間があれば簡単に入り込んでしまいます。

せっかく掃除をしても、侵入経路をふさがなければ、再び被害が始まる恐れがあるのです。

家の外壁や基礎の隙間、床下換気口、エアコンのダクトまわりなど、人目につきにくい場所ほど注意が必要です。

一度入られたことのある家は「安全な住処」と認識されやすいため、再侵入を防ぐためにもすべての経路を封鎖することが最優先です。

封鎖に使える素材と注意点

隙間や穴をふさぐ際には、ネズミがかじって壊せない素材を選ぶことが重要です。

金網やステンレスのパンチングプレート、防鼠パテや金属板などが適しています。

スポンジや木材など柔らかい素材では、かえって巣材にされてしまうおそれもあります。

塞ぐ前には、内部にまだネズミがいないかをしっかり確認しましょう。

閉じ込めてしまうと、さらに大きな被害や異臭の原因になる場合もあるため注意が必要です。

食べ物の匂いに敏感なネズミを遠ざける

ネズミは嗅覚が非常に発達しており、わずかな匂いもすぐに察知します。

とくに夜間、静かになったキッチンに残った食べカスや生ごみは、強力な誘因となるのです。

再発防止には、次のような習慣を徹底することが重要です。

- 食品はすべて密閉容器に入れて保管する

- ペットフードは食べ残さず片づける

- 生ごみは袋をしっかり閉じて蓋付きのゴミ箱へ

- 食器やシンクを寝る前に洗い、清潔を保つ

このように、「食べ物がない」「匂いがしない」空間を保つことが、ネズミの再侵入を遠ざける第一歩となるのです。

意外な場所にも注意を払うことが大切

餌だけでなく、巣材になるものが家の中にある場合も要注意です。

新聞紙やティッシュ、ダンボールの切れ端、さらには観葉植物の土までもが、ネズミにとっては魅力的な巣作り材料となります。

とくに押し入れやクローゼット、普段目が届かないスペースに「何となく置いてある物」が再発の引き金になることもあるのです。

掃除のついでに、そうした場所を見直すことも忘れないようにしましょう。

専門業者に相談すべきケースとは?

DIYでもできる範囲はありますが、以下のような場合には専門の害獣駆除業者に相談するのが確実です。

- 何度もフンを見つける

- ネズミの姿を頻繁に見かける

- 天井裏や壁の中で音がする

- 子どもや高齢者、ペットがいる家庭で感染症リスクを避けたい

プロの業者であれば、侵入経路の特定から駆除、消毒、再発防止施工までワンストップで対応してくれます。見積もりや初回点検が無料の業者も多く存在するため、まずは気軽に相談してみましょう。

まとめ

ネズミのフンは、ただ汚いだけでなく、感染症やアレルギーなど健康被害のリスクも高い危険な存在です。見つけたら放置せず、正しい方法で安全に掃除・消毒を行うことが重要です。

ただし、掃除だけでは根本解決にはなりません。侵入経路の遮断や、再び寄せつけない環境づくりが何より大切です。

「気づいたらまたフンが落ちていた…」という事態を防ぐためにも、必要に応じて専門業者への依頼も検討しましょう。

全国の信頼できる害獣駆除業者を探すなら、「一網打人」をご活用ください。確かな知識と経験を持ったプロが、あなたの大切な住まいを守るお手伝いをします。

よくある質問(Q&A)

Q:ネズミのフンがあっただけで駆除業者を呼ぶべき?

A:1〜2個程度であれば様子見も可能ですが、複数回確認された場合や広範囲にわたる場合は、業者への相談をおすすめします。

Q:掃除用の消毒液は何を使えばいい?

A:塩素系漂白剤を水で薄めたもの(目安は10倍希釈)や、アルコール濃度70%以上の製品が効果的です。

Q:夜になると天井裏で音がするけど、これもネズミ?

A:可能性は高いです。夜行性のため、深夜にガサゴソと動く音がする場合はネズミの活動を疑ってください。