マンションに住んでいて、鳩のフンや鳴き声に悩まされていませんか?

特に共用部分に被害が集中している場合、誰がどこまで対応すべきか戸惑うこともあるでしょう。

この記事では、次のような疑問にお答えしていきます。

- マンションでの鳩被害、誰が対応すべき?

- 管理組合としてできる具体的な鳩対策とは?

- 法律上の注意点や業者に依頼する際のポイントとは?

個人では手に負えない鳩の問題も、管理組合としての対処方法を正しく理解することで、効果的に解決へと近づけます。

目次

鳩による被害が深刻化する理由とは?

なぜマンションが狙われやすいのか

マンションは構造上、鳩にとって快適な「住処」になりやすい特徴を持っています。

とくにベランダ・屋上・エントランス上部の梁・換気ダクトの隙間など、人が立ち入らない場所が多く存在するのが原因なのです。

さらに、マンションは一定の温度と安全が保たれやすいため、繁殖やねぐらに適した環境と鳩に判断されやすいというわけです。

住人が気づかないうちにフンや巣が蓄積し、衛生問題や悪臭、ダニやノミの発生などにつながることも少なくありません。

フン害だけじゃない?鳩がもたらすリスクとは

鳩被害というと「フンの掃除が面倒」と感じる程度かもしれません。

しかし実際には、次のような深刻なリスクもあるのです。

まず、鳩のフンにはクリプトコッカス症やオウム病などの人獣共通感染症(ズーノーシス)の病原菌が含まれている場合があります。

特に高齢者や小さなお子さん、免疫力が低下している方にとっては、健康被害につながることもあるのです。

また、巣作りに使われた藁やゴミなどが排水溝や換気口を塞ぐ原因となり、設備トラブルに発展する可能性も考えられます。

つまり、鳩を放置することは単なる美観の問題にとどまらず、建物全体の維持管理や住民の安全にも影響を及ぼすということなのです。

誰が対応すべき?個人と管理組合の責任分担

共有部分の被害は「管理組合の責任」が基本

マンションでの鳩被害は、その発生場所によって誰が対応すべきかが変わってきます。

一般的に、廊下や階段、屋上などの共有部分での被害は管理組合が対応するのが原則です。

というのも、共有部分は区分所有法や管理規約で「住民全員が共同で管理するもの」と定められており、個人の判断で勝手に対処することができません。

とくに鳩対策のような工事や設備設置には、事前の理事会や総会での合意形成が必要になることも多いのです。

管理組合として適切な判断をするためには、被害状況の把握と、複数の住戸からの声を集めることが大切になるでしょう。

専有部分であっても管理組合に相談を

一方で、ベランダやバルコニーのように「専有部分」とされるエリアでも、被害が鳩によるものである場合は管理組合と連携して対処するのが望ましいケースがあります。

というのも、ベランダの手すりや避難経路は構造上「共用部分」に該当する場合が多く、個人で鳩除けネットなどを取り付けると、防災上の支障や景観トラブルを招く可能性があるからです。

また、個人で行う対策がかえって鳩の移動を招き、他の住民に被害が及ぶこともあるため、事前に管理規約を確認し、管理会社や理事会に相談することが非常に重要なのです。

共有部分の鳩対策で注意すべきポイントとは?

「避難経路」「景観」「安全性」への配慮が必須

管理組合が共有部の鳩対策を実施する際には、以下のような点に十分注意を払う必要があります。

まずひとつは、避難経路や非常用設備の妨げにならないこと。

たとえば、非常階段や共用廊下にネットや忌避グッズを取り付けてしまうと、火災時の避難やメンテナンスに支障が出るおそれがあります。

また、外観の景観保持にも配慮が必要です。

分譲マンションなどでは、美観やデザイン性が重視される傾向があり、あまりにも目立つ装置やネットは反対意見を招く可能性があります。

設置工事の際には、専門業者と相談しながら、安全面と景観のバランスを取りつつ進めていくことが大切でしょう。

管理規約に沿った手続きと住民説明を忘れずに

鳩対策を進めるにあたっては、マンションの管理規約や細則をあらかじめ確認しておくことが重要です。

とくに共有部の工事や新たな器具の取り付けには、理事会の承認や総会での決議が必要な場合もあるため、手続きを怠ると後からトラブルになることもあるのです。

また、鳩の被害状況や対策の内容については、住民全体に周知を行い、理解と協力を得ながら進めることがスムーズな実行につながります。

とくに費用が管理費から支出される場合は、「なぜ対策が必要なのか」「どんな方法をとるのか」「どれくらいの期間で行うのか」など、具体的に説明することが信頼関係を築くポイントになるでしょう。

効果的な鳩対策|管理組合ができる具体策

物理的な侵入防止が基本対策となる

鳩の被害を防ぐための基本は、物理的に侵入を防ぐことです。管理組合が取り組むべき対策として、次のような方法が効果的です。

たとえば、ベランダや屋上の手すり部分に「鳩よけスパイク」を設置することで、鳩がとまりにくくなり、滞留を防ぐ効果が期待できます。スパイクは細い金属やプラスチックでできており、設置面に対して視覚的にも圧迫感が少ないのが特徴です。

また、開口部や換気口、パイプスペースなどにネットを張る方法も有効です。ネットは設置することで鳩の出入りを遮断できるため、巣作りや糞害を予防する効果が高いでしょう。ただし、通気性や点検の妨げにならないよう、施工業者に相談のうえで適切に設置することが大切です。

忌避剤・音・光を利用した対策も併用を

近年では、鳩が嫌う匂いを発する忌避剤や、鳩の警戒心を刺激する音・光を使った機器も多く使われています。これらは、スパイクやネットだけでは効果が不十分な場合の補助対策として活用されることが多いです。

たとえば、超音波を使った装置や、キラキラと反射するテープを設置することで、「居心地の悪い場所」と鳩に印象づけることができるのです。

ただし、こうした対策は一時的に効果が出ても、鳩が慣れてしまうと再び寄りつく可能性があります。そのため、物理的な遮断と忌避対策を組み合わせる「多層的な対策」が最も効果的といえるでしょう。

業者に依頼する場合は「実績」と「保証」の確認を

共有部分の対策工事を行う際には、鳩害に特化した業者に依頼するのが安心です。施工実績のある業者であれば、現地調査をもとに、被害状況に応じたベストな対策プランを提案してくれます。

このとき、「どのくらいの期間効果が続くか」「アフターサポートがあるか」なども事前に確認しておくと、あとからのトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

また、管理組合で業者選定を行う際は、複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく、内容や施工範囲を比較検討することが重要です。

鳩の駆除には法的制約がある?鳥獣保護法の基本

「駆除」ではなく「追い払う」のが原則

鳩は私たちの生活に被害をもたらすこともありますが、「鳥獣保護法」という法律で保護されている対象でもあるのです。この法律では、野生の鳥類や獣類を無許可で捕獲したり、傷つけたりすることを禁止しています。

つまり、鳩を勝手に捕まえたり殺処分することはできませんし、業者に依頼する場合でも、原則として「追い払う(忌避する)」ことが前提となります。

この点を理解せずに強引な対処をしてしまうと、法律違反に問われる可能性もあるため、必ず法令を遵守した対応を取る必要があるのです。

「駆除許可」が必要なケースもあるが例外的

どうしても被害が深刻で、追い払いでは対処できない場合は、自治体に「鳥獣捕獲許可」の申請を行うことで、例外的に捕獲が認められるケースもあります。

ただし、申請には被害状況の詳細な報告や、代替手段の検討記録などが必要となり、手続きが煩雑です。許可を得るまでに時間もかかるため、現実的には「追い払う・侵入させない」という対策が基本になるでしょう。

また、こうした申請や判断は専門業者が代行してくれる場合もありますので、深刻なケースでは、行政対応の経験がある業者を選ぶのもひとつの方法です。

住民の協力を得るために|情報共有と合意形成の進め方

マンションの鳩対策は「住民全体の理解」が不可欠

共有部における鳩対策を実施するには、管理組合だけの判断で進めることはできません。とくにネットやスパイクの設置、費用がかかる工事を伴う場合には、理事会での合意や総会での決議が必要になるケースも多いのです。

そのためには、鳩被害の実情やリスク、改善に向けた対策案を、住民にわかりやすく共有することが大切です。

たとえば、

- 糞害による美観の低下や健康リスク

- 鳩による騒音・羽ばたき音のストレス

- 巣作りによる設備の故障リスク

といった具体的な被害例を伝えることで、「自分には関係ない」と感じている住民にも問題意識を持ってもらいやすくなります。

回覧・掲示・アンケートを活用して意見を集める

住民の理解を得るには、一方的な通達ではなく、双方向のやり取りがあることが理想です。たとえば、掲示板に被害状況を知らせる掲示を行ったり、回覧板で現状報告と対策案の共有を行うとよいでしょう。

また、「どのような対策に賛成ですか?」「現状の被害についてどう思いますか?」といった簡単なアンケートを取ることで、住民の声を可視化できるという利点もあります。

意見が分かれる場合には、理事会での討議や住民説明会を開き、専門業者にも同席してもらうことで、中立的かつ現実的な判断が下しやすくなるでしょう。

私有部分と共有部分の区別も丁寧に説明を

鳩被害の対策においては、「どこまでが管理組合の対応範囲なのか」「どこからが個人で対応すべきか」という線引きも重要です。

たとえば、ベランダは専有部分であると同時に“共用部分の使用権を個人に与えている”特殊な場所です。そのため、鳩よけネットの設置に関しても、「景観を損ねないようにする」「取り外し可能にしておく」といった管理規約に沿った施工が求められます。

住民の誤解や不満を防ぐためにも、管理会社や理事会から丁寧な説明を行いましょう。必要に応じて、管理規約や使用細則を見直すことも検討されるとよいかもしれません。

まとめ

マンションにおける鳩被害は、見た目の汚れや不快感だけでなく、健康リスクや建物へのダメージにもつながりかねない深刻な問題です。

しかし、共有部分での対策には管理組合の判断と、住民の理解・協力が不可欠なのです。

被害に気づいたらまずは正確な現状把握を行い、物理的対策・忌避対策・専門業者への依頼などを検討しつつ、丁寧な合意形成を通じて対応を進めることが、長期的な解決への近道といえるでしょう。

なお、鳩対策には法律上の制限もありますので、正しい知識と経験を持つ専門業者への相談も非常に有効です。判断に迷ったときは、全国の信頼できる鳩駆除業者を紹介しているポータルサイト「一網打人」も、ぜひご活用ください。

Q&A

Q. ベランダに勝手に鳩よけネットを張ってもいい?

A. 多くのマンションでは、外観への影響や避難経路の確保のため、事前の管理組合への相談が必要とされています。使用細則を確認し、許可を得たうえで設置するのが基本です。

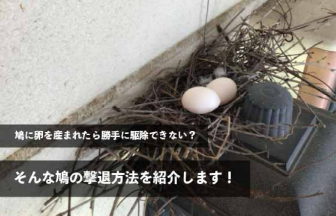

Q. 鳩の巣を見つけたらどうしたらいい?

A. 鳩は鳥獣保護法の対象です。巣の撤去や捕獲には自治体の許可が必要な場合があります。勝手に処分せず、まずは管理会社または専門業者に相談しましょう。

Q. 対策しても鳩が戻ってくるのですが?

A. 鳩は帰巣本能が強いため、一度巣作りをした場所に戻ろうとする習性があります。物理的な侵入防止と忌避剤などを組み合わせた「多層的な対策」が効果的です。