「羽のついた虫を家の中で見つけた…」

「床下に白っぽいアリがいた気がする」

そんなとき、誰もが不安になりますよね。でも、まず大切なのは落ち着いて正しく対処することです。

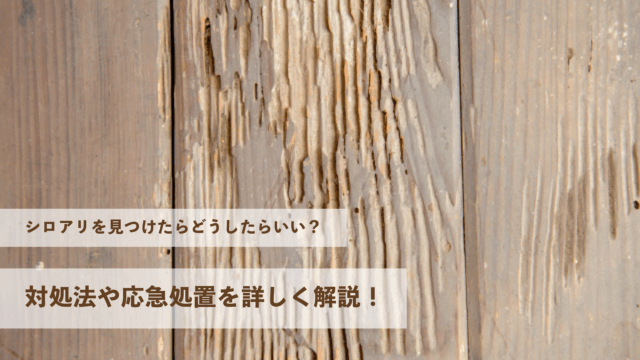

シロアリは発見が遅れると、建物の柱や土台を食い荒らし、修繕に多額の費用がかかることもあります。

しかし、初期の段階で適切に対応すれば、被害を最小限に抑えることが可能です。

この記事では、シロアリを見つけたときにすべき行動・避けるべき行動・応急処置の方法、そして信頼できる業者の探し方まで、詳しく解説します。

シロアリの発見=今すぐ対処すべきサイン!

「ちょっと気になるけど、急がなくても大丈夫かな…」

そんなふうに思ってしまう気持ちも理解できますが、シロアリの発見は“すぐに行動すべき警告サイン”です。

シロアリの被害は一見穏やかに見えますが、実際には時間が経つほど深刻化し、修復が難しくなる性質を持っています。

だからこそ、最初の発見があったときの対応が、その後の建物の寿命と修繕費を大きく左右します。

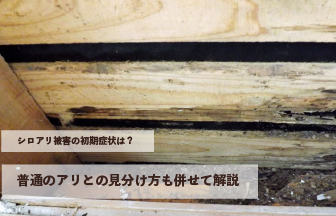

そもそもシロアリってどんな害虫?

シロアリは地中や木材の中に巣を作り、建物の構造材である木を内側から食い荒らす非常に厄介な害虫です。

実は「アリ」と名前がついていますが、黒アリとはまったく別の生き物で、むしろゴキブリに近い系統に属しています。

シロアリの主な特徴

- 集団で活動する社会性昆虫(1つの巣に数万〜数十万匹)

- 女王アリが中心となって長期間繁殖し続ける

- 働きアリは常にエサ=木材を探して移動し、食害を続ける

- 見た目は白っぽく、体が柔らかく、光や乾燥に弱いため、人目につきにくい

そのため、実際に姿を見かけることは少なく、建物の内部や見えない場所で静かに被害が進行していきます。

気づいたときには「床が沈む」「柱がスカスカ」など、すでに構造にまで影響が出ている場合が多いのです。

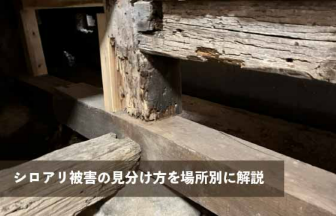

よく発見される場所

シロアリは「湿気があり」「暗く」「人の出入りが少ない場所」を好んで活動します。

つまり、日常生活の中では見逃しやすい場所に潜んでいることがほとんどです。以下のような場所は特に注意が必要です。

■ 床下・畳の下・押し入れの隅

床下は最も被害が多く発生する場所です。特に、通気性が悪かったり、地面との距離が近い構造の家は要注意。

また、畳の下や押し入れの角なども、湿気がこもりやすく、シロアリの侵入ポイントになることがあります。

■ 浴室やキッチンなど、水回りまわり

浴室やキッチンなどの水回りは、漏水や結露が発生しやすく、湿気がこもりがち。

特にタイル張りの古い浴室では、下地の木材がシロアリの巣になっているケースも少なくありません。

■ 外壁と地面の接地面(基礎の立ち上がり部分)

基礎と外壁が接している部分も、地中からの侵入ルートとしてよく使われます。

コンクリートのわずかなヒビや、通気口、配管まわりの隙間などが侵入口になり得ます。

■ 窓際や照明周辺(羽アリの出現場所)

4月~7月ごろの湿った気候の日には、羽アリが飛び立つ光景が見られることがあります。

この羽アリは、新しい巣を作るために飛び出してきたシロアリの一種です。羽アリを見かけたということは、すでに建物内またはその近くに巣が存在している可能性が非常に高いといえます。

シロアリを見つけたとき、まずやるべき3つの行動

「シロアリかもしれない虫を見つけた」「羽アリが家の中にいた」そんなとき、多くの人は驚きや焦りから、何をしていいのか分からなくなるものです。

でも、ここでの初動対応こそが、被害を最小限に抑える鍵となります。

下記の3つのステップを落ち着いて実行することで、その後の調査・駆除・再発防止がスムーズに進みます。

1. 落ち着いて「どこで・何を見たか」を記録する

まず大切なのは、慌てずに状況を整理すること。特に以下の情報は、後から業者に伝える際にとても役立ちます。

確認・記録するポイント

| 見かけた虫の種類 | 羽がある? 白っぽい体? 黒アリとの違いが不明な場合も、写真があれば判別しやすくなります。 |

|---|---|

| 出現した時間帯と場所 | 羽アリは夕方〜夜に光に集まることが多いため、時間帯の記録は判断材料になります。 |

| 数と状況 | 1匹だけなのか、数十匹の集団なのか、すでに木材に入り込んでいるのかなどもチェック。 |

おすすめの記録方法

- スマホで写真や動画を撮影する(虫そのもの・発見場所)

- メモアプリなどで状況を簡単に記録しておく

これらの情報があるだけで、業者は「被害の進行具合」や「どのシロアリか」を早く判断できるようになります。

2. むやみに触らず、構造を壊さないこと

シロアリの被害を見つけた際にやってしまいがちなのが、巣を壊す、木材を削る、掃除機で吸うといった行動です。

しかし、これは状況を悪化させる可能性が高いため、絶対に避けるべきです。

なぜ触ってはいけないの?

- 巣を刺激すると、シロアリが警戒して分散し、他の場所へ逃げて被害が広がることがあります。

- 構造材(柱や土台)を壊すと補修費用が高額になるうえ、業者の調査にも支障をきたします。

- 掃除機で吸ってしまうと、証拠が消えて正確な診断ができなくなることもあります。

やってはいけない行動の例

- 指で押してみる

- 木を叩いて音を確かめる

- 構造材の中を確認しようとして壊す

- スプレーをかける/掃除機で吸う

とにかく“触らず・壊さず・そのまま”を心がけてください。

3. 応急処置をして被害拡大を防ぐ

専門業者に連絡するまでの間、被害を最小限に抑えるためにできる簡単な応急処置もあります。ただし、これはあくまで一時しのぎであり、本格的な駆除とは異なることを理解しておきましょう。

応急処置のポイント

| 状況 | 対応方法 |

|---|---|

| 明らかな穴や隙間がある場合 | ガムテープやビニール、養生テープなどで一時的にふさぐ。シロアリの通り道(蟻道)を封鎖し、これ以上の侵入を防ぎます。 |

| 被害箇所の周辺 | 家具や荷物を移動して作業スペースを確保しておくと、調査や駆除がスムーズになります。 |

| 発見時の状況 | 木くず、蟻道、羽アリの死骸などは重要な手がかり。掃除せずに残しておくことで、調査精度が上がります。 |

応急処置は数日の間に業者が来られる場合に有効です。

長期間放置した場合、封鎖した場所の中でさらに被害が進行するリスクもあるため、早めの専門業者への連絡が必須です。

やってはいけないNG行動とは?

シロアリを発見した際、焦って自己判断で行動してしまう方は少なくありません。

しかし、不適切な初期対応は、被害の拡大や調査・駆除の妨げとなる要因になります。

ここでは、現場で多くの事例を見てきた専門家の立場から、「やってはいけない典型的なNG行動」とその理由を詳しく解説します。

自己判断で薬剤を散布する

市販の殺虫スプレーや防蟻剤を使用する行為は、一見効果的に見えるものの、根本的な解決には繋がりません。

むしろ、現場では再発や被害拡大を招いた原因として非常に多く報告されています。

薬剤の浸透力に限界がある

シロアリは木材の内部や床下の見えない部分で活動しており、市販薬剤はあくまで表面処理用。巣や女王アリには届かず、コロニー全体の駆除には不十分です。

部分的な散布で行動パターンが変化する

不完全な薬剤散布は、シロアリの行動をかえって警戒させ、別の経路へ分散・逃避させてしまうリスクがあります。

これにより、被害がより広範囲に拡大する可能性も。

施工履歴が不明瞭になる

どの薬剤を、どこに、どの程度使用したかが明確でないと、専門業者による調査や薬剤選定に支障が出ることがあります。

薬剤の相性や効果期間の判断が難しくなり、結果として二重施工・費用増にも繋がります。

「しばらく様子を見る」と放置する

羽アリやシロアリを見かけたにもかかわらず、「少し様子を見よう」と判断するのは極めて危険です。

シロアリの活動は主に木材内部や地中で行われるため、表面的な変化が見られない間にも確実に被害は進行しています。

構造部の強度が低下

土台・柱・梁といった構造体が内部から食害されると、建物の耐震性に直結する問題となります。

実際に、地震や台風で倒壊した建物の中には、シロアリ被害の放置が原因とされるものもあります。

修繕費用の増加

初期であれば数万円台の処置で済んだケースが、半年~1年の放置で数十万~100万円以上の大規模修繕が必要になることも珍しくありません。

保証対象外となるケースも

放置期間が長すぎると、保険や保証の適用外となる場合があります。

問題が小さいうちの対応が、結果的に費用を抑えることにつながります。

むやみに構造部を破壊・開口する

シロアリの侵入口や被害状況を自分で確認しようとして、床や壁を剥がす・穴を開けるなどの行為に出るのはおすすめできません。

構造的な損傷リスクが増大

建築構造に対する理解がないまま開口作業を行うと、耐力壁や躯体部材にダメージを与える危険性があるほか、修復時のコストも増大します。

現場調査が困難になる場合がある

シロアリの蟻道(通路)や活動痕は、そのまま残っていることで初めて判断可能です。

無闇に破壊してしまうと、正確な診断が難しくなり、適切な工法選定にも悪影響を及ぼします。

施工対象箇所が不必要に広がる

被害の全容がわからない状態で開口を進めると、本来不要だった範囲まで破壊・処置対象に含まれてしまい、施工費が膨らむ可能性もあります。

シロアリ駆除はなぜプロに任せるべきか?

シロアリを見つけたとき、つい「自分でなんとかできないか」と思ってしまう方も多いかもしれません。

しかし実際には、シロアリの駆除は建物の構造に関わる非常に専門的な作業であり、プロに任せることで確実かつ再発のリスクを減らすことができます。

この章では、「なぜシロアリ駆除を専門業者に依頼すべきなのか」を、3つのポイントからわかりやすくご説明します。

巣の特定・被害範囲の把握はプロでないと難しい

シロアリは、床下や壁の中といった人目につかない場所で活動するため、被害の範囲や深刻さを正確に把握するのは、専門知識がないとかなり難しいです。

プロの専門家は、シロアリの通り道や被害箇所を専用の探知機器(赤外線、音響、湿度センサーなど)で丁寧に調査し、木材の見た目ではわからない部分まで診断することができます。

表面上は無傷に見えても、内部はスカスカということも少なくありません。

「まだ大丈夫」と思っていたら、実は構造にまで被害が及んでいた…というケースも多く見られます。

工法と薬剤の選び方が再発防止のカギになる

シロアリの駆除にはいくつかの方法があり、被害の状況や建物の構造に合わせて最適な工法を選ぶことがとても大切です。

主な施工方法

バリア工法

床下や土壌に薬剤をまいて、シロアリの侵入を防ぐ方法です。即効性があり、すでに建物内に侵入しているシロアリへの対処に向いています。

ベイト工法

毒餌を設置して、それを巣に持ち帰らせることでコロニー(巣)全体を根絶する方法です。時間はかかりますが、女王アリまで駆除できる可能性が高く、再発リスクが低いのが特長です。

なぜプロの判断が必要?

専門家の判断が必要な理由は、建物の構造や通気性、シロアリの種類など、複数の要素を見極めながら、最適な工法を選ぶ必要があるからです。

また、状況によってはバリア工法とベイト工法を併用する方が効果的なこともあります。

自己判断で合わない方法を選ぶと、「一時的には減ったけど、すぐにまた出てきた」ということになりかねません。

保証やアフターサポートの充実も、プロならではの安心感

シロアリの駆除は一度で終わることもありますが、環境や構造によっては再発のリスクもあるため、施工後のフォローも重要なポイントです。

信頼できる業者は、充実したアフターサポートを提供しています。

例えば、5〜10年の保証制度があり、再発時には無償で再処理に対応してくれます。また、年1回などの定期的な床下点検を実施し、予防や早期発見に努めています。さらに、使用した薬剤の種類や処理箇所などを書面で明示してくれるため、後々まで安心して確認することができます。

こうしたアフターサポートの充実度は、業者選びの大きな判断基準になります。

応急処置の具体的な手順【簡単な流れ】

シロアリを発見したからといって、すぐに建物が崩れるわけではありません。

しかし、放置すれば着実に被害は広がります。だからこそ、「調査・駆除を依頼するまでの間」にできる簡単な応急処置がとても重要です。

ここでは、初めての方でも無理なくできる“最低限やっておきたい対処”を、ステップごとにわかりやすくご紹介します。

【Step1】シロアリを発見したらまず写真を撮る

まずは、状況を正確に記録することが最優先です。

慌てて掃除をしたり、シロアリを駆除しようとしたりする前に、スマートフォンなどでしっかりと写真を撮っておきましょう。

撮影しておくべきポイント

・シロアリ本体の見た目

羽があるか、体が白いか、黒アリとの違いが分かるように、できるだけ近づいて撮影しましょう。

・出現した場所

床、柱の下部、窓際、キッチンや浴室まわりなど、どこにいたかがわかるよう、周辺の状況も写し込みます。

・数と活動の様子

数匹だけか、大量にいたのか。動き回っていたのか、じっとしていたのかも重要な情報です。

・木くずや蟻道(ぎどう)※シロアリの通り道

木の粉、土の筋のようなものがあれば、それもアップで記録しておくと、業者が被害の範囲を推測しやすくなります。

※ 可能であれば動画も撮影しておくと、動きや量がより正確に伝わります。

【Step2】周辺を整理する

シロアリの活動箇所を確認したら、その周辺を片付けておきましょう。

調査や処置の際にスムーズに作業できるよう、あらかじめ環境を整えておくことが大切です。

整理しておくべきポイント

・家具や収納物を動かす

被害箇所に家具や収納棚などが密接している場合は、少し離しておくことで、調査時のアクセスがしやすくなります。無理に持ち上げる必要はありません。床との隙間をつくるだけでも効果的です。

・点検口への動線を確保する

床下点検口(押入れや廊下にあるフタ)や、浴室の点検パネルの周囲に物が置かれている場合は、あらかじめ除けておきましょう。調査の際に素早くアクセスできます。

・室内を軽く清掃する程度でOK

ホコリやゴミを掃除機で吸いたくなるかもしれませんが、シロアリの痕跡はそのまま残しておく方が良いです。被害の判断材料になるからです。

【Step3】テープや布で侵入経路を一時的にふさぐ

シロアリの出入り口や、明らかな隙間がある場合には、一時的に封じることで被害の拡大を防ぐ効果があります。

応急的な封鎖の方法

- ガムテープ、養生テープ、ビニールシートなどを使って、侵入口を軽くふさぎます。

- 新聞紙や段ボールを当てて押さえるだけでも応急処置としては十分です。

- 完全に密閉せず、空気の流れや湿気をこもらせないように注意しましょう。

注意点

- 強い接着剤やコーキング材は使わないでください。施工時に取り除く必要が出たり、構造材にダメージを与える恐れがあります。

- 巣を刺激しないように、そっと、最低限の範囲にとどめるのがコツです。

※あくまで「一時しのぎ」の対応ですので、これで安心せず、必ず次のステップへ進みましょう。

【Step4】できるだけ早く専門業者へ相談する

応急処置ができたら、できるだけ早く信頼できるシロアリ駆除業者に連絡を取り、調査の依頼をしましょう。

初期の段階で適切な対応ができれば、費用も被害も最小限に抑えることができます。

専門業者に相談する際のポイント

- 撮影した写真やメモを準備しておく

- 被害に気づいた日時や出現場所を明確に伝える

- 無料調査・点検を実施している業者を選ぶと安心

- 複数社に見積もりを依頼し、対応の丁寧さ・説明の分かりやすさで比較するのがおすすめ

応急処置で時間を稼げても、長く放置してしまえば意味がありません。数日以内には必ず専門家による調査を受けるようにしましょう。

シロアリ被害は早期対応でここまで変わる

| 早期対応 | 放置した場合 |

|---|---|

| 調査・処理費:約8万円程度 | 補修・駆除費:約60万〜100万円以上 |

| 床下部分のみの施工 | 柱や土台の交換、大規模リフォーム |

| 施工期間:半日〜1日 | 工事期間:1週間〜1ヶ月 |

最初に見つけたタイミングが、最も被害が軽い可能性が高いため、ためらわずに行動することが重要です。

信頼できる業者を探すなら「一網打人」で!

「業者に依頼したいけど、どこに相談すればいいのかわからない…」

そんな方には、害虫・害獣駆除専門ポータル「一網打人」のご利用がおすすめです。

一網打人のメリット

- 全国の信頼できる優良業者のみを掲載

- 自社施工業者のみだから中間マージンなし、費用も適正

- シロアリ駆除に詳しい専門スタッフが無料でご紹介

- 相談・調査・見積もりはすべて無料!

シロアリ対策は、見つけたその時が勝負!「一網打人」で、安心できる専門業者を見つけましょう。

まとめ

シロアリ対策で最も大切なのは、発見したあとの素早い行動です。

少しでも異変を感じたら、まずは冷静に状況を記録し、被害の広がりを抑えるためにできる範囲で応急処置を行いましょう。

そして何より、可能な限り早く専門の業者に相談することが、被害を最小限に食い止める鍵となります。

シロアリの被害は目に見えないところで静かに進行していくため、「少し様子を見よう」や「とりあえずスプレーをしておけば大丈夫」という自己判断は、かえって被害を拡大させるリスクがあります。実際に、適切な時期に専門的な調査や処置を行っていれば防げたはずの大規模な修繕工事が、後になって必要になってしまったというケースは少なくありません。

こうした状況を防ぐためにも、シロアリを見つけたら、できるだけ早く信頼できる業者に調査を依頼することをおすすめします。

とはいえ、数ある業者の中から安心して任せられる一社を見つけるのは簡単ではありません。

そんなときに頼りになるのが、害虫・害獣駆除の専門ポータルサイト「一網打人(いちもうだじん)」です。

「一網打人」では、全国各地の優良な駆除業者の中から、お住まいの地域やご希望に合った業者を無料でご紹介しています。

すべての掲載業者が自社施工に対応しており、間に仲介業者を挟まずに相談や依頼ができるため、料金も透明で安心です。

初めての方でもわかりやすいサポート体制が整っており、現地調査や見積もりも無料で対応しています。

シロアリは、放っておいても自然にいなくなることはありません。

「そのうち考えよう」と後回しにするほど、被害は大きく、修復の負担も増してしまいます。

だからこそ、「気づいた今」が最も早く、最も負担の少ないタイミングなのです。

被害を少しでも抑えたい方、不安なまま過ごしたくない方は、まずは「一網打人」で相談してみてください。

住まいの安心を守る第一歩が、そこから始まります。